「YOUは何しにブラジルへ?」

最初のトランジット、マイアミでひとりの女性から声をかけられる。小麦色の肌、頬を撫でるソバージュが、滑走路からときおり吹きだされるひんやりとした空気になびく。

わたしの髪も負けじとなびく。当時、腰まであったから(!)、きっとミュージシャンにまちがわれたのだろう。一週間シェーバーをあてなくてもへっちゃらのあご髭だってどうにか踏んばり、手でごそごそとつかめるくらい伸ばしていたし。

「ホベルト・メネスカルをご存じですか? 彼のもとでCDをプロデュースするんです。マルコス・ヴァーリ、ルイス・カルロス・ヴィーニャス……さしずめ往年のボサノビスタのつどい。そうそう、ジョイスも参加してくれることになって。いま若いひとに彼女は人気があるんですよ……」

「ジョイス?ええ、いいわね」と眉ひとつ動かすことなく、その女性がつづける。

「ところで、わたしもギターを弾いて歌っているの。いま録音していたニューヨークからもどってきたところよ。ふたりの兄がそこで暮らしててね……」

最後に名刺を手渡される。そこにはサンパウロの自宅のアドレスとともに、“BADI ASSAD”という名前が印刷されていた。

“ふたりの兄”とは、世界的に知られたギターデュオのアサド兄弟。つかの間のトランジットにて、つたない語学力につきあってくれたのはほかでもない、彼らの妹だったことになる。バヂ・アサドはこの2年後に来日し、雑誌の取材で再会を果たすのだった。

彼女はサンパウロで降り、わたしはその先のリオへ。“初めての海外”(前回)から一年に満たないなか、ブラジルの地をふたたび踏むことになった。バヂとの会話にもあるように、こんどの仕事はCDのプロデュース。「ニュー・バランソ」を終え、ある雑誌の編集者として働くことになったわたしは、入社後まもなくここでも重責を担うことになる。

会社は本と並行してオリジナルのCDを制作するようなこともしていた。入社してから仕事に馴れてきたころあいをみるなり、社長はわたしにこう告げる。「つぎの企画は10枚めになるから特別なことをしたい」。つまり、せっかくだからブラジル音楽をやりましょう、と。先の「ニュー・バランソ」が前提にあったのはもちろん。会社のCDはこれまで既発(あるいは未発)の音源を中心とした編集ものだったから、これに従えばブラジル音楽もそのような構成にならうことになる。

会社はそれでもよかったのだろう。ハウスやテクノ、ジャングルといったクラブ系をおもにつくっていたのだから、そこにブラジルが加わるとなれば、ちょっと唐突ながら、それだけであらたな方向性を打ちだせることになる。

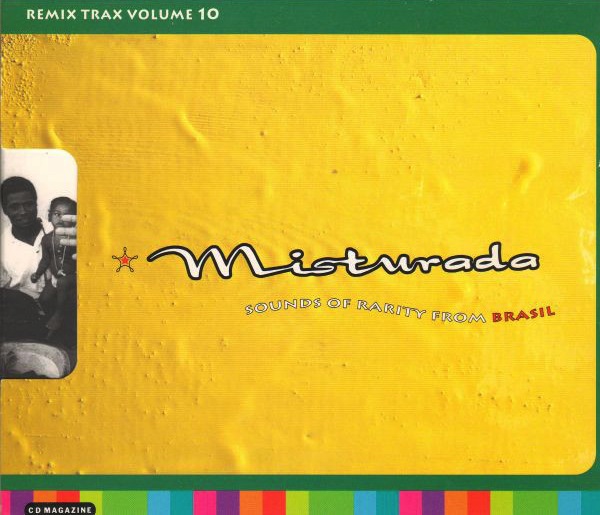

しかし、こっちとしてはおもしろみがない。「ニュー・バランソ」でやった再発企画とおなじことをしたくなかったわたしは、そこで大胆な提案をしてみた——「それならブラジルでつくらせてください!」。結果、これまでの三倍の制作費をかけ一枚のCD、『Misturada[Remix Trax Vol.10]』を完成させることになる。ちなみに、やがてこの世界を牽引するロンドンのFAR OUTでさえレーベルを始動したばかり、新録にはまだ着手していない。前例がないということはプレッシャーもないということ。そう慢心する以外に前へ進む方法はないとおもった。

『Misturada[Remix Trax Vol.10]』

ボサノヴァのオリジネイターとの再会

市街地からクルマを15分ほど走らせ郊外のスタジオ「アルバトロス」までむかう。建物のまえまで来くると、意外な光景が目に飛びこんできた。別邸のような佇まいに、暗くて無機質なスタジオらしさはない。所有者のホベルト・メネスカルとは短いスパンでの再会となったが、今回は共同プロデュースということでのパートナーシップだ。最初に通された社長室、つまりメネスカルの部屋もプライベートルームといった雰囲気。彼の机と対向するように配置されたソファに腰をおろし、雑談をまじえながら本題に入った。

ホベルト・メネスカル

メネスカルはそこで用意していたカセットテープをデッキにセットすると、再生ボタンに指をのせる。すると、スピーカーから流れてきたのはジョルジ・ベンで知られる「Zazueira」。これだけだったらいいのだが、こともあろうにそれはニュージャックスウィングに編曲されたもの。軽いめまいに襲われる。たいし、メネスカルはニンマリ。そこで想いだす、渡航直前に送られてきたファクスの文言を——「すでに半分はできている。安心していらっしゃい……」。

これには伏線がある。渡航前、企画の下準備をするため一本のカセットをメネスカルのもとに送っていた。はやい話、若者に人気のあるこんな曲をこんなかんじで演奏したものをつくりたい、というサンプル音源である。「Zazueira」もたしかに入れてはいたが、テディー・ライリーばりのダンスものなどまちがっても入れない。世界中探したところであるわけでもなく、しかし、だれもまだ手をつけていないからない、というのともちがう。

つまりこういうことだ。時はネット前、世界のトレンドにはまだムラがあった。いわばガラパゴス化により、ブラジルには周回遅れで(あるいは廃れずに定着、定番化)ニュージャックが参入してきたともかんがえられる。例のバイレファンキなんかその典型だろうし。滞在中、ディスコなのかスナックなのか、ふらっと立ち寄った酒場で、そのルーツのマイアミベースが、90年代なかばにして現役であることを教えられたくらいなのだから。

だれが言ったか、“ブラジルの若大将”との異名をとるメネスカルとはいえ、さすがにニュージャックはないだろう。ならば、黒子はだれか。あっけなく答えがわかった。スタジオ内を見学していたとき、シーケンサーのある別室で作業をしている若者が、異国からの客人に気づくなり小窓越しではにかむ。メネスカルの息子マルシオだった。ブラジリアンエレクトロニカの先覚ボサクカノヴァで世界デビューするのは、この5年後のこと。

「これでは(日本に)帰るに帰れない」――最初の打ちあわせでいきなりカウンターパンチをくらいながらも急きょ仕切り直しで、こちらの希望どおりの体制にもどしてもらう。そうと決まればあとは早い。得手に帆をあげ、つぎつぎと招集されるブラジル音楽のマエストロたち。メネスカルはもとより、ルイス・カルロス・ヴィーニャス、クラウデッチ・ソアレス、ジョイス、マルコス・ヴァーリ、ヴァンダ・サー、クアルテート・エン・シー……。彼らにしてみれば、これまで何十年とやってきた方法をそっくり踏襲すればいいだけの話なのだから。

ジョイス

クラウデッチ・ソアレス

マルコス・ヴァーリ

ただし、どうにもならなかったのが音質。レアグルーヴ以降、リスナー側に芽生えたあらたな価値基準“音楽とは音質”にあって、むかしながらの音質の再現(の是非はともかく)がおもうようにならないことを痛感させられる。

なかでも、いちばんのネックとなったのがドラムだった。キックの音があからさまに鳴るきらいがある。どうにかならないか。そこでバスドラの中に毛布が放りこまれる。それでも理想のミュートにはほど遠い。メネスカルいわく、「当時はマイク一本だったんだよ」。さすがにそれはできない。だが、帰国後ミキシングで調整すればいいことを指南される。なるほど、それでいいんだ。日本から来たひよっこにたいし、いなすことなく応対してくれたのはトゥチ・モレーノ(ジョイスの旦那)だった。

本心はどうだったのか。“ジャパンマネー”がものをいうほどのものではなかったにせよ、メネスカルがいなければとてもじゃないが実現できなかっただろう。古くはサンバカンサォンの女王からボサノヴァのミューズにその第二世代、そしてMPBの重鎮にいたるまで、彼のひと声であつまる。結果、太陽神のごとく輝くブラジルの多層文化を象徴するプロジェクトとなった。

作業そのものは和気あいあいとスムーズに進む。そしてそれだけに、わたしの仕事はただ見守る以外になく、それが歯がゆくもあった。しかし、レコードでしか知らなかったアーティストが、動き、奏で、歌い、きらめくという一挙一動を間近で見られただけでも望外のよろこびという以外にない。いや、作業の合間の休憩時間でさえ、そんな感動が絶えることはない。大御所にまじって活躍していた若い世代(当時)のフェルナンド・メルリーノ(近年、国内企画『夜カフェ』シリーズにソロがある)が、仲間と談笑しながらその場でアイアートの「Tombo In 7/4」のリフをサラリと鍵盤で弾く。さり気ない所作ひとつひとつに込められた歴史の重みに、目からウロコの連続だった。

フェルナンド・メルリーノ(中央)

なぞの巨人

ほっぺをつねっても痛くない。そんな恍惚の空間に身をゆだねるなか、しかし、ちょっぴり時間を縮められたような想いにもなる。なにせこちらはプロデュースの経験など初めて。それはそれでしかたないこと、そう開きなおりながらも周囲の目を意識しはじめたとき、あるひとりのミュージシャンの存在が視界に入る。気のせいか、むこうはむこうでこちらとの距離を意図的にはかっているようなないような。バスケの選手並みの巨躯はそれだけで、かさ高な印象がある。「はて、どんなひとだろう……」――手にする譜面をもういちど見直し、名前——“ジョルジョアン・バレト”——を確認する。このときのわたしは、まだ彼の正体を知らなかった(つづく)。

SHARE

Written by

若杉 実

若杉 実