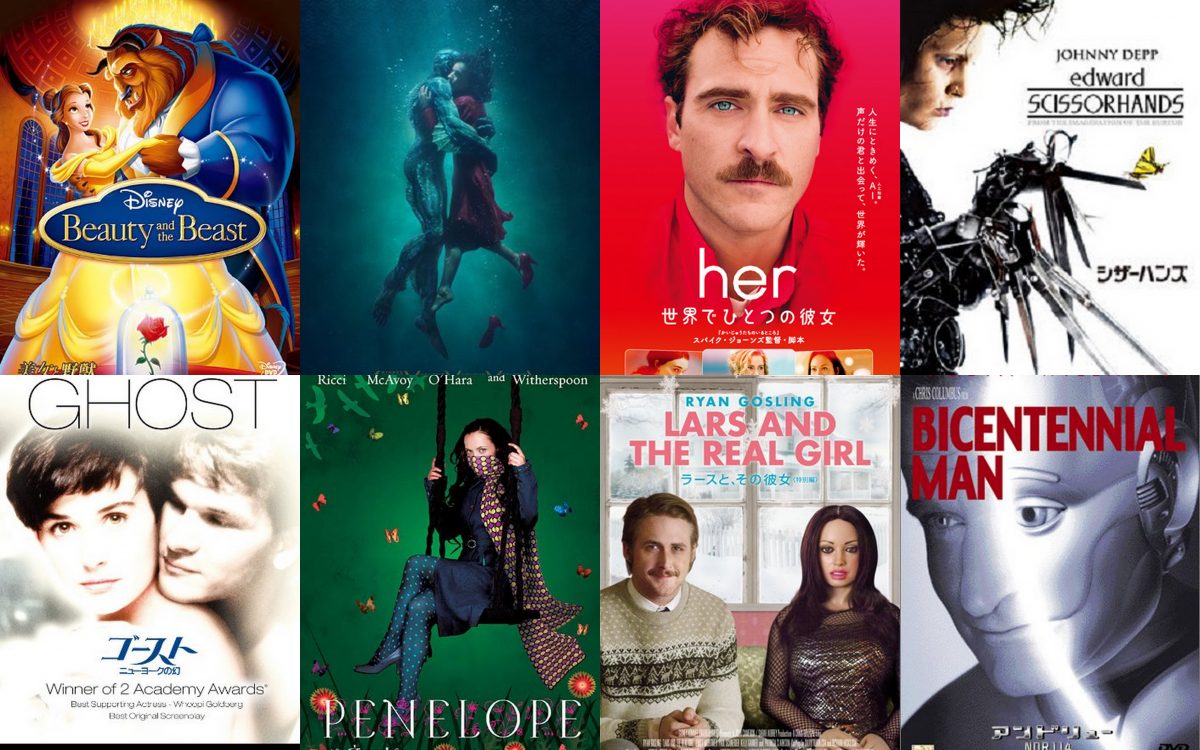

『シェイプ・オブ・ウォーター』圧巻のアカデミー賞4部門受賞!

(第90回アカデミー賞作品賞受賞作発表時の様子。)

昨年の第74回ベネチア国際映画祭での金獅子賞(最高賞)に引き続き、映画界最大の栄誉のひとつである<米アカデミー賞>を受賞したギレルモ・デル・トロ監督と『シェイプ・オブ・ウォーター』。作品賞に関しては『スリー・ビルボード』と実質的な一騎打ちでしたが、今年は例年にも増して白熱したショーレースが繰り広げられていたように思います。受賞を逃した他の作品も本当に素晴らしいものばかりでした。

この記事では、『シェイプ・オブ・ウォーター』のモチーフとなった「人間と人間でない者(と非人間的な扱いを受けている人間も含む)との恋」という設定にフォーカス。出会う前から大きな障壁を前にするふたりは、どのようにそれを乗り越えたか。これから紹介する作品のなかにはハッピーエンドではない恋もありますが、そのあまりにも純粋な想いの結末を、ぜひ見届けてください。

1. 『シェイプ・オブ・ウォーター』絶賛公開中

子どものころに発声障害を患ったイライザ(サリー・ホーキンス)と、半魚人の恋物語。元より声を介したコミュニケーションができないイライザでしたが、半魚人の「彼」との間には言葉など必要ありませんでした。

『シェイプ・オブ・ウォーター』予告編

最初に断っておきたいのですが、ギレルモ・デル・トロは必ずしも万人受けする映画を撮る監督ではありません。代表作のひとつである『パンズ・ラビリンス』も、パッケージこそメルヘンチックなものの、結構パンチの効いた描写が多い作品です。もちろん本作も一筋縄ではいかない作風に仕上がっております。少々グロテスクなのに、とてつもなく美しい。普通なら目を背けてしまうようなシーンも、デル・トロの手にかかれば決して目をそらせぬ繊細かつ壮麗な画へと変貌する。本作には過去にも増して、デル・トロ独特の美意識が詰め込まれているのです。映画の終わり際、ふたりの行く末を心から案じている自分がいました。

もうひとつ、本作の舞台が1960年代の東西冷戦下であることも特筆すべきでしょう。おとぎ話という形をとっておきながら、そこには限りなくリアルな感触がありました。世の中の不安定さでは当時と匹敵する現在において、本作はただの寓話にはなり得ません。おとぎ話であり、歴史モノでありながら、僕らが生きる「いま」を映しているのです。

2. 『Her』が提示したAIとのリアルな恋愛体験

アスミック・エース公式サイト

セオドア(ホアキン・フェニックス)の寂しげな目が印象的なポスター。これがすべてを物語っていると言っても良いでしょう。そう遠くない未来のロサンゼルス。ある男が、最新のAI(人工知能)と恋に落ちる物語です。

『her/世界でひとつの彼女』予告編

この映画の恐ろしいところは、舞台が「そう遠くない未来」であること。「AI(声:スカーレット・ヨハンソン)との恋」という突飛な設定をたやすく理解できて、セオドアに終始共感してしまう。これは間違いなく監督・脚本を担当したスパイク・ジョーンズ(代表作『マルコヴィッチの穴』、『アダプテーション』)の功績でしょう。そしてもちろん、スカーレット・ヨハンソンの隠しきれないエロスも。なぜ声だけでこんなにもセクシーなのかと……。

AIとの恋。近い将来、わりと真面目にあるんじゃないかと思います。

3.『シザーハンズ』こそ、ティム・バートンの真骨頂

20世紀FOX公式サイト

今回のテーマを聞いて、真っ先に本作を思い浮かべた人も多いのではないでしょうか。言わずと知れたジョニー・デップの出世作ですね。『チャーリーとチョコレート工場』や『アリス・イン・ワンダーランド』など、ティム・バートン監督との最強タッグもここから始まりました。手がハサミ(凶器)であるゆえ、人に触れることのできない人造人間エドワード(=ジョニー・デップ)の恋物語。

『シザーハンズ』予告編

私論ではありますが、根が良い人ほどその優しさに相反するような悲運を背負ってしまうものです。エドワードは人間ではありませんが、まさにそのタイプでしょう。自らの手で愛する人を抱きしめることもできないし、むしろ傷付けてしまうことすらある。そればかりでなく、うっかり自分さえも切り付けてしまう。本作は、そういう普遍的な切なさを教えてくれます。これぞ、ティム・バートンの真骨頂である「シニカルなおとぎ話」の決定版です。

4. 超名作『ゴースト』のラストシーンにもう一度泣く

Amazonより

……きっと安直だとお思いの方もいるでしょう。けれども、やはり名作は名作。アメリカ国内に限らず、全世界でヒットを飛ばした珠玉のラブストーリーをいま一度。陶芸家の恋人モリー(デミ・ムーア)との結婚を目前に控えながら、暴漢に銃で撃たれてゴーストになってしまったサム(パトリック・スウェイジ)との恋物語です。劇中に出てくる陶芸のシーンはあまりに有名です。

『ゴースト/ニューヨークの幻』予告編

何より語りたいのは本作のラストシーンでモリーに別れを告げ、天国へと旅立つサムが最後に語る言葉。脚本を担当したブルース・ジョエル・ルービンは、ここの言葉選びにはかなりこだわったに違いありません。このシーンでサムが使うフレーズは”bye(さよなら)”でも、もちろん”farewell(さらば)”でもない。この世に留まってまだまだモリーと一緒に居たい気持ちを殺して言い放った言葉に号泣必至です。「死」という絶望的なモチーフに最大限の希望を見い出したフレーズ。サムが最後に何と言ったのか、ぜひ確かめてみてください。それに対する、モリーの答えもお見逃しなく。

SHARE

Written by