9月29日から公開される映画『太陽の塔』。今年の3月、48年ぶりに太陽の塔の内部展示「生命の樹」が一般公開され大きな話題になったのも記憶に新しいところ。映画『太陽の塔』は、芸術家、岡本太郎が大阪万博のために制作した「太陽の塔」に込められたメッセージに迫る長編ドキュメンタリーである。監督は映像ディレクター・関根光才。端的な映画タイトルとは裏腹に、スクリーンはあまりにも長く深い旅を映し出した。どんな映画だったのか、持ち合わせの言葉ではうまく言い表せない。絞り出すとすれば、「今日から明日から、お前はどうすんだ?」と頭をぶん殴られたキブン。

本企画は、映画『太陽の塔』をつくり終えた関根光才監督に、ミーティア的視点で拾い集めた6つのキーワードをぶつけたもの。岡本太郎の「太陽の塔」に迫った関根光才の映画『太陽の塔』に、ミーティアが迫ります。

Photography_ARATA KATO

Text_YUKARI YAMADA

Edit_ADO ISHINO(Einc.)

映画『太陽の塔』予告編

ー映画『太陽の塔』を監督した関根光才。映像ディレクターとして活躍する氏がなぜ、この作品をつくりあげたのか。そしてつくり上げる必要があったのか。関根光才と岡本太郎には、共通したテーマが存在していた。偶然?それとも必然?ー

1.関根光才と岡本太郎の「疑い」

岡本太郎よりも太陽の塔に興味が湧いた

まず、映画を作ることになった経緯からお話しします。パルコと岡本太郎記念現代芸術振興財団の間で太陽の塔のドキュメンタリー映画制作の話が持ち上がり、監督が公募されることになったんです。

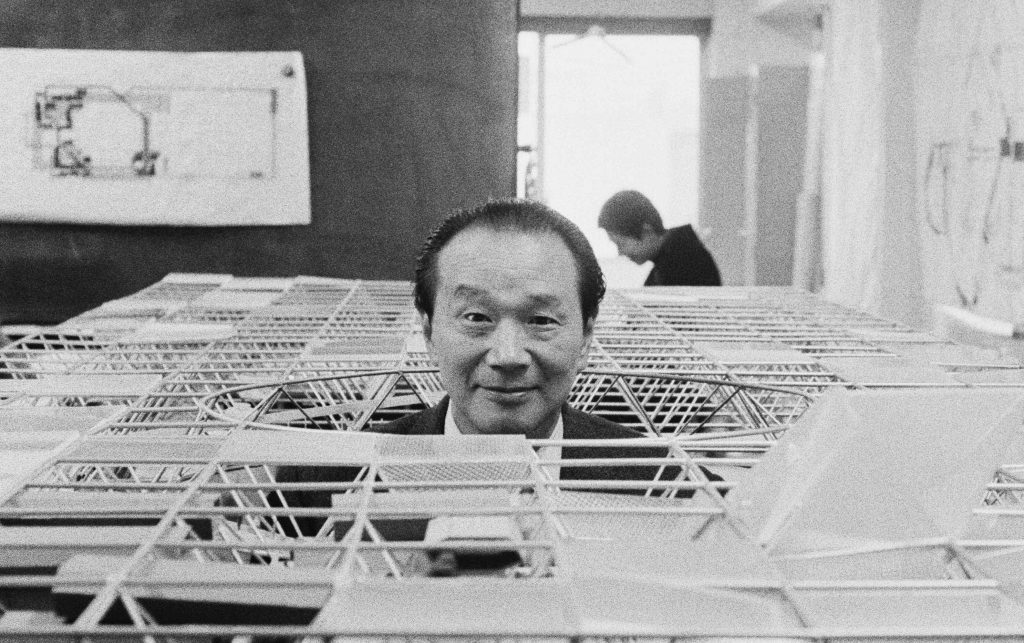

70メートルの巨大オブジェ「太陽の塔」の前に立つ岡本太郎。大阪万博会場にて

そもそも太陽の塔というのは、芸術家の岡本太郎が1970年の大阪万博にあわせて作った高さ70メートルの巨大なオブジェなんですけど、正直、最初は岡本太郎にそれほど興味を持っていなかった。でも太陽の塔にはすごく興味がありました。本物の太陽の塔を見たときに、そのとんでもない大きさに圧倒されたんです。そして裏側に描かれているもう1つの顔〈黒い太陽〉がとても怖かった。映画「20世紀少年」でも描かれていますが、大阪万博は大人から子供、お年寄りまでとにかく日本中の人々が押しよせた大イベントでした。子どもたちが世界の示す最先端の科学技術に触れてはしゃいでいる広大な敷地のど真ん中に、70メートルを超える怖い顔の塔がただただ立っていたんですね。

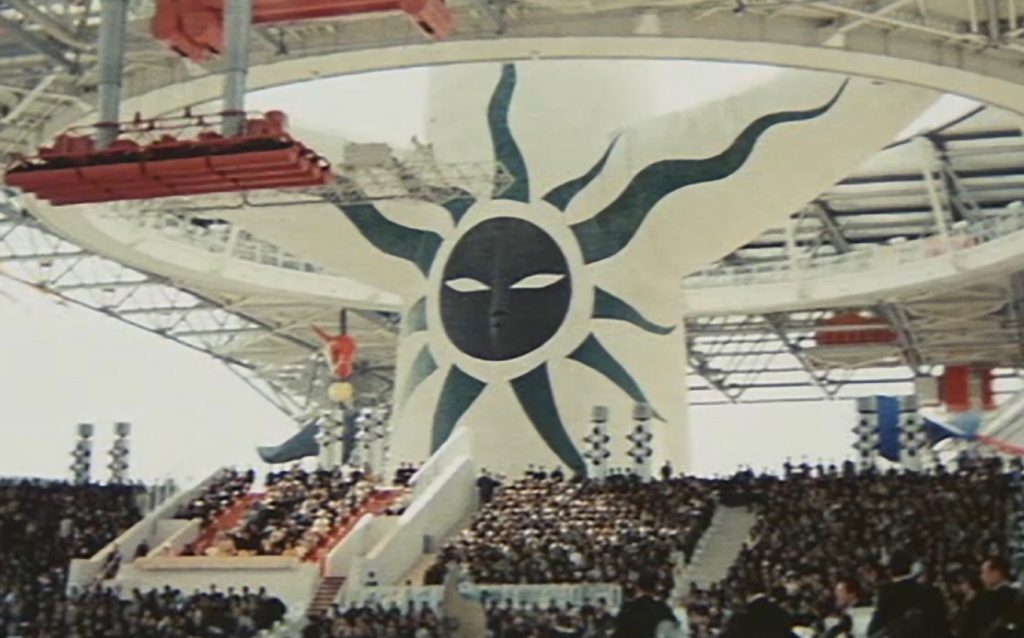

1970年当時の大阪万博会場。華やかな会場に太陽の塔の裏側の顔〈黒い太陽〉が異彩を放つ

僕自身の直感もあったとは思うんですが、「科学技術バンザイ!」みたいな世界観のど真ん中に、あえて真逆のものを建てた岡本太郎の意図がすごく気になった。自分自身が岡本太郎の考えを知るためにも、この映画の監督に応募してみようと思ったんです。

こちらは現在。万博記念公園にそびえ立つ太陽の塔の姿

注)大阪万博(大阪万国博覧会)

1970年3月15日から9月13日の期間に大阪の千里丘陵で開催された産業・技術の展覧会。「人類の進歩と調和」をテーマに海外からは76カ国、国内からは32団体が出展。来場者数は6400万人を超えた。岡本太郎は万博のテーマを最も表現するテーマ館に、人間の尊厳と無限の進歩、発展を表現した太陽の塔を建てた。

関根光才の「疑い」

僕は広告の仕事を生業にしていますが、もう1つ、映像クリエイターやアーティストたちと一緒にNOddIN(ノディン)という活動も行なっています。これは映画を撮る前の話なんですけど、「3月11日に震災が起きて、日本という国の在り方が変わってきている時代に、広告の仕事をお金がもらえるからとか、おもしろいからとか、華やかだからとかいう理由でやっていていいのか?」とみんなで話をしたことがありました。結果、それでもやっぱり自分たちはつくることしかない、じゃあつくることで自分たちのメッセージを発信していこうと考えたんです。

「TOWER OF ANGER」 by KOSAI SEKINE

NOddINとして行った展示で、「疑い」をテーマにしたことがありました。「疑い」って言葉は、ネガティブに聞こえるんですが、とても大切なこと。現在の社会基盤や自分の立場を疑って、自分自身に問いかけてみる行為は、普通に生きている個人としても、表現者としてもすごく大事なことだと思うんです。むしろ表現者は「疑う」がなかったらやっていけないんじゃないかな。

日本人は「疑うこと」を避けようとします。疑い始めるとキリがなくなるし、今までの生き方を否定されるのが怖いから。本当は疑念があるのに、そうして自分で自分の耳を塞ぐことを繰り返してきた。それが今の日本の姿だと思います。もしかしたら人類の文明全体がそうなっているのかもしれない。

岡本太郎の「疑い」

岡本太郎は、大阪万博に「疑い」があった。日本の文化や日本人の有り様に対して、大きな疑問を持っていたみたいです。自分たち日本人の根底をちゃんと掘り下げていけば素晴らしいものがいっぱいあるのに、西洋の文化の発展だけを見てそれに追いつけ追い越せと競い合うなんて、何をやっているんだ? って。

「太陽の塔」内部にある「生命の樹」

「でも、岡本太郎の「疑い」は、1970年当時の人たちにはまったく理解されなかったんです。現代の僕らも理解できていないかもしれない」。映画『太陽の塔』の中でとある方がこのようにおっしゃったんですが、戦後の高度経済成長は公害を引き起こし、高い技術力が必要な原子力発電所は2011年に事故を起こした。発展することだけを正義としている同じような構造はずっと続いていて、みんながまた不都合なことに耳を塞ごうとしている今、「太陽の塔」をリバイバルすることで、もう一度問いかけるべきじゃないかと思ったんです。

2020年には東京オリンピックも控えています。ちょうど太陽の塔の改修工事も終わり、内部が見られるようになりました。太陽の塔がどういうものだったかを掘り返して、これからの日本の社会に大きな問いを投げるためには、ひとりの観客としても映画『太陽の塔』が必要だった。僕たちが本当に考えなきゃいけないことを素通りしたまま、岡本太郎が持った「疑い」まで素通りしていくのはマズいと思ったんです。

2.映像の力。ドキュメンタリーという手法。

ー映画『太陽の塔』は、「太陽の塔」事業に関わっていた人々の証言や、美術研究家、人文学学者など様々な分野の専門家やアーティスト、クリエイターへのインタビューを綿密に編み込んだ長編ドキュメンタリー。映像クリエイターとしてシーンの先端を走り続ける関根光才監督が考える、「映像」と「ドキュメンタリー」を訊く。ー

映像は強烈な表現である

僕が映像に興味を持ったのは、映画の黎明期に行われたある実験の映像を観たことがきっかけでした。ある男性がなんとも言えない表情をしている写真を軸に、一方は乳母車の中で笑っている子どもの写真、もう一方は道で倒れている人の写真をつなげて、男性は何を考えているように見えるか? という心理実験をしたんです。結果、前者を観た人は「男性は嬉しそうに見えた」、後者を観た人は「男性は悲しそうに見えた」と答えました。時間軸に沿ってヴィジュアル表現をされると、人間は勝手に自分の心理状況や経験に基づいて判断してしまうことが実証された実験でした。これを観た時に、ああ、映像ってヤバいなって思ったんです。

「映像」は、時に悪い使われ方もします。例えば、ナチスがプロパガンダ映画を作って民衆を洗脳したこともありました。「映像」は強力なツールだからこそ、使い方をよく考えなきゃいけないんです。僕らは時間を取り戻すことができません。だから、自分の思い描いたストーリーを映像に与える行為は強烈なことだし、責任も大きい。それゆえにすごく考えて気をつけて扱わなきゃいけないものなんですよね。

ドキュメンタリーとは

ドキュメンタリーにルールはない。でも、コントロールしつつもコントロールできないところがいいんです。映画『太陽の塔』では29名の方にインタビューさせてもらい、ナレーションを入れることなく章ごとにインタビューをつなぎ合わせる方法を取っています。みなさんそれぞれの想いが、僕のコントロールを超えて面白い結果をもたらしてくれました。

映画『太陽の塔』は様々な分野の人々のインタビューで紡がれる。ダンサーの管原小春氏

もちろん事前にシナリオは作りましたが、ナレーションでこちらに都合のいいように導いてしまったら話が小さくなると思ったんです。自分のイメージから外に出ていって欲しかった。バックグラウンドとしてのシナリオはあるけど、みなさんがそれぞれに話していることが、あたかも人間の大きな意識のように繋がっている。まるで曼荼羅のように。そうなればもっとスケールが大きなものになると。それこそ、「ドラゴンボール」の元気玉みたいな感じ(笑)。

大杉浩司氏 / 川崎市岡本太郎美術館学芸委員

こちらが聞きたいことと答えに対する想定が全然違うこともあれば、逆にリンクすることもありました。ある人は、こちらがまだ問いかけてもいないのに「最近は『自発的隷従』なんて言葉がありますけど」と話し始めて、「おお、これを言ってくれた!」みたいなこともありましたね。

フィクションを混ぜ込む

映画『太陽の塔』はドキュメンタリーではあるものの、フィクションとして「縄文の少女」が登場します。そうすることでタイムレスな時代観が想像しやすくなるだろうと考えていました。それをまだ誰にも話していない状況で「太陽の塔が何万年後にあったら……」とか「日本がなくなっても太陽の塔があったら人はどう考えるか」とか、お話ししてくれるみなさんがどんどん勝手にストーリーを繋げてくれたんですよ。それはやっぱり太陽の塔が持っているパワーかもしれないと思いました(笑)。

劇中に登場する縄文の少女

本音を言ってしまえば、ドキュメンタリーは作りたくないんです。より物語がある作品をつくるほうが作り手としては幸せなんですけど、いま社会で起きていることから目を離せない自分もいて、さすがにこのままだと次の時代にバトンタッチできないだろうという想いがあります。

逆にどうやって社会に変革を起こすかを考えたとき、ドキュメンタリーはとても強いツールになり得るんじゃないかと。最近は特にドキュメンタリー映画が敬遠されているように感じるんですが、そこから目を逸していたらたいしたことは出来ないんじゃないかなって思います。そういうものから知識を吸収しながら、自分もさらに興味のあるものを掘り下げていくようなことをしないと、2、30年後に振り返ってみたら、結果的に何もしていなかったみたいなことになってしまうから。だから僕はドキュメンタリーを一生作り続けるだろうなと思います。

3.自発的隷従の構造

ー前段の話にも出てきた「自発的隷従」という言葉。この耳慣れない言葉が、実は大きな意味をもつ。意味を知ったとき、僕らの体はこわばったのだ。ー

フランスのエティエンヌ・ド・ラ・ボエシが書いた『自発的隷従論』という本が最近話題になったんですが、映画の中でもこの「自発的隷従」が重要なキーワードになっています。

支配を示すピラミッド構造では、頂点に強い王がいて、上から下へ支配が広がっていると思われがちですが、実はその逆で、下の人たちが支えているから王が存在するんです。王の下についたら権力の恩恵を受けられるから、自ら支配されたいと願ってサポートするという構図です。映画の中ではアニメーションディレクターの牧野惇くんがわかりやすいアニメで解説してくれています。

隷従への道

ー参考までに、経済学者フリードリヒ・ハイエクの漫画『隷従への道』を。ー

この『自発的隷従論』という本がパッと売れたんですよ。きっかけは政治の話題でした。北朝鮮や安倍政権は抑圧的だよねという話になった時に、それって本当にトップが原因なの? と。実はそうなるように街や都市やそれぞれの所属するグループを自分たちが作ってサポートしてる。それらがさらに上の構造を支えていて、もう動けないぐらいがんじがらめになっちゃってる。抑圧的だ、って言ってるけど、そもそも自分たちが自分たちを抑圧しようとしている構造があるんじゃないの? ってことなんです。そこに自分たちに対する「疑い」や「問いかけ」の必要性を感じるんです。

「こんな企業に勤めています、こんな団体に所属しています」という事実に満足しちゃって、じゃあどうやって自分の鎖を解き放とうと考えていますか? と。今の社会に対してはかなり辛辣な問いかけですよね。あまりにも長い歴史のなかで出来上がったものだから、鎖は相当固くなっている。これをどうやって壊すのかを考えなきゃいけないし、それが壊せたらすごくおもしろいと思います。

4.「ニッポン人」とは

ー「自発的隷従」の意味を知ってこわばってしまった僕たち。最先端の未来を見つめる人々に「太陽の塔」という真逆のアプローチをしてみせた岡本太郎。映画『太陽の塔』の中に、関根光才は「ニッポン人」のなにを見たのだろう?ー

アートの世界のニッポン人

「ニッポン人」に対する意識は、小さい頃からありました。僕の両親はアーティストだったので、子どものときからいろんな表現に触れることが多かったんです。でも子供の頃ってそもそもアートの見方なんてわからないじゃないですか。ある日「どうやって観たらいいの?」って親に聞いてみたんです。僕の両親は雑だったので(笑)「感じたいように感じろ」と放っておかれました。そうして自分なりにアートと向き合っているうちにだんだん作品に付けられているキャプションも読めるようになってきて「ああ、こういう背景があるんだな」とか「こういう意味がありそうだな」とか考え始めるようになりました。アート作品って、わかるようになったときにすごく面白いんですよね。

自分はコンセプトのある作品が好きなことに気づいたんです。でも、日本人作家の作品にはそれがすごく少ないと思った。考えてみると、日本人ってグラフィック表現がすごく得意なんだけど、そこには特に意味がないことも多かったりする。ロジックを考えて作られているものもあるんですけど、「この表現のコンセプトは何?」って尋ねても、パッと答えられない。海外のアーティストはかなりの割合で完璧に説明できるんです。1聞いたら10説明してくるから、「ああ、もういいです」ってなるくらい(笑)。

忖度のルーツは弥生時代?

欧米と日本の文化を比較したときに、日本が弱かったのはそういうところに一因があると思っていて。残念ながら日本人は人を説得したり、論理的に話したりする能力が高くない。「忖度」という言葉が表しているように、なんとなく空気でお互いを察して関係性を保つことにはすごく優れているんだけど、どうしても論破したりぶつかり合ったりするところが弱い。岡本太郎も生前同じことを感じていたようで、「『表現』は何か強いものがぶつかりあったときに生まれるのであって、穏やかに馴れ合ったときには何の表現もない」って話しているんです。

学生ぐらいになって知ったのが、日本は農業大国として繁栄してきたわけだから、農作物を育てるためには周囲の人と協力しなきゃいけないし、喧嘩していられない、忖度しなきゃいけないんだなってことでした。

エキセントリックな縄文時代

岡本太郎もフランスに10年留学して、当時真っ盛りだったシュルレアリスムや最先端の学問に触れて帰国したら困ってしまった。戦後の日本人の弱々しさというか、ぼやーんとした感じに。その根源を探って、弥生時代よりも昔の縄文時代の文化に辿り着いたときは、もうめちゃくちゃ嬉しかったと思いますね。「ヤバイ!」みたいな(笑)。

縄文時代の土器は、弥生時代に比べて装飾的ですごく独自性が強い。遥か昔にこんなブッとんだものを作ったヤツらが日本にいて、しかもその血が自分たちに流れているかもしれない。で、岡本太郎は「俺は縄文文化を発見したんだ!」って声高らかに言っちゃうんです。上野の博物館で展示を観ただけなのに(笑)。

でも確かに、縄文時代の存在や営みは歴史や考古学的にはすでに分かっていることかもしれないけど、その意味までちゃんと考えて観ていた人はほとんどいなかったんでしょうね。2018年は国立博物館でも縄文展がありましたけど、その文化的な興味を喚起したのは『縄文土器論』を書いた岡本太郎が最初かもしれません。岡本太郎は「日本とは何か」「日本人とは何か」をすごく掘り下げてくれた。みんなが未来志向のベクトルを持っているとしたら、岡本太郎はまったく逆のベクトルですね(笑)。

日本で農業が始まった弥生時代から日本人の同調の気質が培われてきて、その対比として岡本太郎が縄文文化を再発見したことを知ったときは、全てが結びついたような感覚がありました。自分がもともと持っていた興味を、岡本太郎が何十年も前に探ってくれていたことがとにかく気持ちよかった。だから、自分で映画をつくってみてすごくスッキリしました(笑)。

関根光才的、岡本太郎について知るならこの2冊

ちなみに岡本太郎について調べていたときに引っかかった本が2冊あるんですが、『神秘日本』と『沖縄文化論』というタイトルで、どちらも日本について語っています。

『沖縄文化論』には、「忘れられた日本」って副題が付いていて、日本や日本人の根源を探る評論になっています。沖縄にまだ有史以前の無形文化財が残っている時代、岡本太郎がそれを掘り起こしにいったときのことを書いているんですが、実は沖縄にはわずかにしか滞在してなかったんですよ。それなのに1冊の本を書けちゃうぐらい強烈なメッセージを受け取ったみたいで。そのバイブレーションも面白いですよね。

『神秘日本』は日本人らしさの原点を探るべく、恐山や高野山に入るといった全国でのフィールド・ワークについて書かれています。『沖縄文化論』にも通ずる内容なので、興味がある方はあわせて読んでみてください。

5.日本の「現代アート」とは

ー岡本太郎は芸術を通して、あらゆる角度から問題を提起してきた。関根光才監督もまた、映画『太陽の塔』を通して同じ行為を行っていると言える。いま、日本における「アート」という手段・表現はどんな力、意味を持つのだろうか。ー

映画の中でChim↑Pom(チンポム)の方たちが、「日本という国は社会にかかわる表現に対して完全にクローズしちゃう」と話してくれました。海外には「ソーシャリー・エンゲイジド・アート」というものがあるんですが、海外のギャラリーに行くと、およそ半数が社会と関わっているアートや表現なんです。パッと見ではわからないものも、裏にテーマが隠されている。あの時こんな政治運動があったとか、誰かが暗殺された時の写真とか。みんな自分が生きている時代に対して無関心じゃないんです。

でも日本では、メッセージよりも見た目の美しさとか綺麗さが先行することが多い。『我々は 人間 なのか? – デザインと人間をめぐる考古学的覚書き』(原題『Are We Human? Notes on an Archaeology of Design』)という本の中に書かれていた「いいデザインは、ある種の麻酔のような効果がある」という一文に納得しました。「デザイン」という言葉ひとつをとっても、グッドかバッドかどちらかというと、グッドの意味を持っていますよね。いいデザインは美しいから、それで気持ち良くなる。僕たち日本人は、いいデザインに対して疑いがない。すなわち、いいデザインが自分たちに及ぼす影響を考えたことがない、と。

そういうもので埋め尽くされると、綺麗なもの=良いものになってしまって、“醜いものは良い”という可能性が消えてしまう。イヤなものに対しては一切可能性を見出そうとしなくなるんです。だから日本の現代アートは、社会的に関わる表現が扱いづらくなって閉じてしまうのかなと思います。

6.岡本太郎とは、太陽の塔とは何だったのか

ーいよいよ関根光才監督への問いも最後。映画『太陽の塔』を完成させた関根光才は、岡本太郎そして太陽の塔を、どのように語るのか。ー

岡本太郎とは何だったのか?

僕は岡本太郎の研究者ではないので、彼がどんな人だったかはっきりとは分からないですけど、日本人の在り方や、一体自分たちはどういう存在なのかをすごく掘り下げた人だと思います。それだけ西洋での体験が大きかったんじゃないでしょうか。

西洋で過ごした10年の間、最先端の芸術運動や学問にふれて「やべえ!」って感じた岡本太郎が日本に帰ってきたらぜんぜん違った。つまらない日本を捨てて海外に行くこともできたけど、そうしなかった。どこかで、一番逃げちゃいけないと思ったんじゃないですかね。岡本太郎に「自分勝手な“ザ・アーティスト”」のイメージを持つ人が多いかもしれないですが、僕は真逆だと思っていて。自分を犠牲にしてでも、閉じこもっている日本人たちにインスピレーションを与えることに人生を費やした人だと思います。最終的にはタレントのようになってしまったのも、何らかの意図があったんじゃないかな。あえてピエロになったんじゃないかって思います。

最初は岡本太郎に興味がなかったし、会ったこともないけれど、映画『太陽の塔』をつくらせてもらえたことで、自分の活動とのシンパシーがいっぱいありました。最近、周りの人たちと自分のメンターは誰だろうって話をするんですけど、もしかしたら岡本太郎や、大好きな石岡瑛子が僕にとってのメンターなのかもしれません。

そして、太陽の塔とは?

「太陽の塔」とはなんだったのか。アート作品に対してみんな答えを求めたがるんですけど、結局は自分が受け止めたいように受け止めるのが一番面白いと思います。誰かが答えを言っちゃったら終わりだなって。映画『太陽の塔』の中には僕なりのキーワードを散りばめました。観てくださった方一人ひとりがそれぞれ考えるような「太陽の塔」であってほしいと思っています。

関根光才

せきね・こうさい / 1976年生まれ。東京都出身。上智大学文学部哲学科卒業後、CM制作会社ハット在籍中の2005年に短編映画『RIGHT PLACE』を初監督し、翌年カンヌライオンズ(カンヌ国際広告祭)のヤング・ディレクターズ・アワードにてグランプリを受賞、同年SHOTSの発表する新人監督ランキングで世界1位となり、国際的にも認知される日本人監督となる。

2008年に独立して以降、Nike、Adidas、TOYOTA、資生堂など数多くの広告映像や、Mr. Children、The Fin.、Young Juvenile Youthなどのミュージックビデオを演出し、2012年には短編オムニバス映画『BUNGO~ささやかな欲望~』にて岡本かの子原作『鮨』を監督。2014年の広告作品HONDA Internavi『Ayrton Senna 1989』ではカンヌライオンズで日本人初となるチタニウム部門グランプリ、フィルム部門ゴールド等多数の賞を受賞。

本作が初の長編ドキュメンタリー映画となり、2018年11月には長編劇場映画初監督作品「生きてるだけで、愛。」も公開となる。

現在は国内・国外で映画監督・映像作家としての活動を行う傍ら、東日本大震災以降に発足した、表現で社会や政治に向き合うアートプロジェクト「NOddIN(ノディン)」などでも創作活動を続けている。

映画『太陽の塔』

2018年9月29日(土)渋谷・シネクイント新宿シネマカリテ、リーブル梅田ほか全国公開

監督:関根光才

製作:映画「太陽の塔」製作委員会(パルコ、スプーン、岡本太郎現代芸術振興財団、NHKエデュケーショナル)

配給:パルコ

OFFICIAL WEB

FACEBOOK

Titter

Tumblr

SHARE

Written by