(前回のつづき)

〈Winners〉――六本木通りの歩道に置かれた看板にはこう掲げられていた。枕には“輸入”とつき、さらにダンスミュージック専門とあるレコードショップ。捨てずにとっておくものだなぁ、いまはなき店の袋(ロゴ)がこちら。

エアチェックした音源から不明の曲だけ抜きとり再編集したカセットを、扉を押すなり店員さんにわたす――“これをレコードでお願いします”。すると、再生されるテープの音を聞きいるまでもなく什器からササッと目当てのレコードが引きぬかれ、あれよあれよというまに目のまえに積まれていく。“きょうはこんな気分”と伝えて、オリジナルのカクテルを準備してくれるときのバーテンダーのような手際よさ。

これには明確な理由もある。まず、白シャツに黒パンという店員の格好がそれらしくみえた。ヒップホップはおろか、ダンスミュージックとは無縁そうな出で立ち。ところが曲のイントロを聴くなり、だれのなんて曲で店内のどこにある、ということを瞬時に判断してしまう。外見とのギャップがかえってクールで、毎回これにはほれぼれしてしまった。

もうひとつの理由は、より具体的。店の前身がバーだったというからである。昼間の営業は喫茶店で、店内にはレコードを販売するスペースもあった。1970年代の話になり、当時の場所は四谷。文化放送の局舎(当時)と対向するビルの二階にあった〈ソウル・イン・“ライブ”〉という店になる。この名前の由来もユニーク。店内のBGMがおもにライヴ盤のレコードだったからだそう。

国内初の12インチ・シングル販売店

17という若さでウィナーズに入店した小林弘道さんによると、白黒のそれは制服だったらしい。いわく、“こういう店で制服というのもわからなかったけど、着ないわけにはいかなかったし、(シャツが)よごれてくるんだよね”。このあと小林さんは〈マンハッタンレコード〉にうつり、90年代の宇田川町レコ屋村の歯車となって激動の時代を牽引していく。ここらへんのことはもれなく拙著『東京レコ屋ヒストリー』に記してあるので、興味があるひとはぜひ。

当時、応対してくれた店員さんはべつのひとだったが、やがて小林さんに寄与される称号“ミスター12インチ”が象徴するように、12インチ・シングルを日本で最初に販売した店として他店を寄せつけなかった。数年後、最寄りに〈WAVE〉ができ字義どおり流れが一変するものの、マイナー盤の品揃えはまだまだウィナーズのほうが上。ただし、単価が倍ちかかったため(12インチ一枚2000円)、ウェイヴを先に、そのあとウィナーズに寄り買い逃しをチェックするというパターンがしばらくつづく。

運動着がファッションになった

ヒップホップはレコードで聴くもの、あるいはレコードをまわすDJがいるクラブで踊るもの。1986年12月20日にその常識をくつがえす大事件がおこる。場所は〈NHKホール〉。運動着をステージ衣裳に、ランDMCの初来日が鳴り物入りで飾られた。スマッシュヒット「My Adidas」をおさめたアルバム『Raising Hell』と連動した世界ツアーの日本公演で、神戸→東京→名古屋と移動。これも捨てずにとっておいた日本版パンフレットがこちら。

半ドンだった当日、二時間めの授業で早退すると、同級生の仲間と片道二時間かけ一路渋谷へいそぐ。会場に着き視界に飛びこんできたのが、スポーツとは無縁そうな運動着姿の人だかり。その人種も音楽好きというよりトレンド好き、アパレル系らしき業界人といったところか。“きっと最初で最後だろうな、こんなラップのライヴなんて”――あたまのなかに複雑な想いがよぎる。いまなら笑い話にもしてくれないだろうが、あのときのヒップホップなんて実際にそんなものでしかなかった。

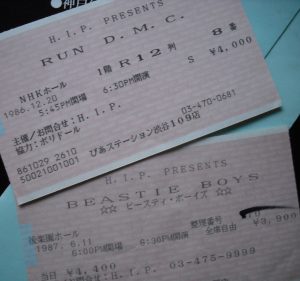

パンフレットに半券がはさまっていた!(翌年初来日したビースティ・ボーイズのも!!)。

チケットはふつうに電話で予約し入手。ラッキーなことに前から12列めの良席、それも関係者らしき御一行がいる一角だった。そこに、学生モデルとかでポパイの誌面にたびたび登場していた現フォトグラファーの高木康行氏の姿もあったりして、なんだか得をした気分に。

フロントアクトに、日本勢からいとうせいこう&タイニー・パンクス(高木完、藤原ヒロシ)、近田晴夫が、USからはフーディーニが出演。とりわけフーディーニがうれしい誤算というか、棚ぼたの感動をもたらしてくれた。“コンサートホールでラップをやる”、ということの何たるかをわかってらっしゃる。つまり、“コンサートホールでジャズをやるならディキシーにつきる、ピアノはアップライトが粋”の、ヒップホップ流解釈といたっところか。エンタメ重視のショーアップされた演出は、軸足はおろか利き足までストリートに置いたままの主役(ランDMC)を食ってしまった、そういう観がつよい。実際に足を運んだひとのおおくがこれと同意見だったはず。かったるいとおもってた代表曲「One Love」(参考動画)が身体の芯を、じわりじわりとこれほど熱くするなんて。

運動靴がファッションになった

それでも「My Adidas」になるとお約束の、各自履いてきたスーパースター(モデル)の片足を頭上に、会場一体となって“3本ライン”を謳歌(動画は後日、深夜に放送された実況録画/再生7分後「My Adidas」)。

天井の照明に反射する、通称“金ベロ”が鈍い光沢を放つ。フランス製の証、と高言したいところだけど、なんてことはない、当時はそれしかなかっただけ。ナイキやニューバランス、あるいはエトニック(復活しないなぁ、NBより格上だったのに)あたりは同型のライセンス商品もあったが、すくなくともスーパースターはなかったはず。

日本総販売代理店だった兼松が契約を終了したばかりということもあり、数年後にデサントが新規契約するまでの端境期、市場はすっかり枯渇してしまったのである。もっとも、そこには田舎ならではの恩恵が。兼松時代の看板を軒先にのこす運動具用品店がまだあるにはあった。隣町まで探しまわり、ようやくめぐりあえたのがオーバーサイズ。スリッポン仕様で着用、というBボーイ流儀こそ守れなかったのだけど。

SHARE

Written by

若杉 実

若杉 実