宮崎駿『毛虫のボロ』世界を新しく見るイバラード目を検証する

2018年3月から三鷹の森ジブリ美術館で上映されていた宮崎駿監督の最新アニメーション『毛虫のボロ』が、先月8月をもって公開を終了した。

この機会に改めて『毛虫のボロ』という作品をふり返り、その内容や表現について詳しく検討してみたいと思う。遅くとも来年には『毛虫のボロ』は再びジブリ美術館で上映されるはずなので(上映作品は毎月交替する)、その予習も兼ねている。

『毛虫のボロ』は2018年9月時点における宮崎駿監督の紛れもない最新作であるにもかかわらず、その公開規模の小ささと(何しろジブリ美術館でしか上映されていないのだ)、尺の短さ(14分20秒)ゆえに、彼の他作品と比べるとまだ圧倒的にレビューが少ない。

そこで本記事では、『毛虫のボロ』を宮崎駿監督の創作史のなかに置きながら、この稀代の傑作の特徴を炙りだしたい。

本記事は3つの章から構成されている。各章の内容について、あらかじめ簡単に説明しておこう。

1) 宮崎駿監督の創作史における『毛虫のボロ』

『毛虫のボロ』のあらすじや、その構想時期といった基本情報をまず押さえる。それから、『毛虫のボロ』で採用されている「虫の視点」、「モチーフ」、「CG」について触れたうえで、それらと宮崎駿監督の過去作品との接点を指摘する。

2) 虫の視点とイバラード目

「イバラード」とは、映画『耳をすませば』にその絵を提供した画家の井上直久氏の描く幻想的な世界のことである。宮崎駿はこれを踏まえ、実際の風景をイバラードのように光り輝くものとして見つめる視線のことを「イバラード目」と呼んでいる。

『毛虫のボロ』は虫の視点を導入することでイバラード目を獲得し(新しい視点から世界を新しく見る)、世界を魅力的に描きだした作品だと言うことができる。

3) 世界のアニメーションとの比較

『毛虫のボロ』と、やはり虫の視点から描かれた往年の名作『アリの冒険』(ナザーロフ監督、1983年)とを比較し、両者の差異を浮き彫りにする。

1) 宮崎駿監督の創作史における『毛虫のボロ』

プロデューサーの鈴木敏夫氏によれば、1990年代半ば、スタジオジブリが次回作を検討していたとき、『もののけ姫』(1997年)の他に、もう一つ別の企画が候補に挙がっていたという。

結局のところ、鈴木氏の推薦もあって『もののけ姫』のほうが選ばれたわけだが、では見送られた作品とは何だったのか。彼はその問いにこう答えている。

『毛虫のボロ』という、ある毛虫が自分の居る街路樹から隣の街路樹に移っていく過程を描く冒険活劇です。いまは、むしろ『もののけ姫』の次にやるべき作品なんじゃないかなと思ってます。

(『「もののけ姫」を読み解く』)

『毛虫のボロ』は『もののけ姫』制作前からすでに構想されていたということだ。

宮崎駿監督が少なくとも20年以上前から温めてきたアイデアが、2018年春にようやく花開いたのだ。その一事だけを取っても、この短編が彼のフィルモグラフィーのなかで重要な位置を占めていることが分かるだろう。

以下ではより具体的に、『毛虫のボロ』における「虫の視点」、「モチーフ」、「CG」に着目し、それぞれの起源がどこにあるのかを宮崎駿監督の創作史のなかから探ってみたい。まずは「虫の視点」を取りあげる。

1-1) 虫の視点

三鷹の森ジブリ美術館HPでは、『毛虫のボロ』は次のように紹介されている。

草むらのなか、夜が明ける前に卵からかえった毛虫のボロ。

初めて見る朝陽はとてもまぶしくて、世界はおいしそうな空気にあふれていました。ボロは、ボロギクの根元に降り立ち、毛虫の先輩や外敵が行き来する世界へと踏み出します。

ジブリ美術館HP

このように、『毛虫のボロ』では虫の視点を通して見られた世界が描かれている。

事実、宮崎駿監督はこの短編について次のように語っている。

虫から見た世界を描いてみたくてこの作品を作ることにしたんです。小さな虫から見たら、空気や朝の光、夜の闇はどんなふうに見えるのか。生きる糧の植物は、虫の目から見たらどんな風に見えているのか、光合成で生まれる酸素や、根っこから吸い上げる水分も、実は見えているんじゃないか。

(『毛虫のボロ』パンフレット)

宮崎駿監督が「虫から見た世界」を想像して作りあげたのが、『毛虫のボロ』なのである。

実は、彼はこれと同じ虫視点をすでに別の映画にも導入している。『水グモもんもん』(2006年)だ。

これもやはりジブリ美術館用の短編アニメーションなので、未見の方が多いかもしれない。ざっと内容を紹介しておこう。

水グモのもんもんはある日、水面を自由に滑るアメンボのお嬢さんと出会います。

なんて愛らしく、スマートなんだろう、と、もんもんはすっかり心を奪われてしまいます。

果たして、もんもんの思いは通じるのでしょうか…。

ジブリ美術館HP

宮崎駿監督によれば、『水グモもんもん』という作品の根底には、自身が水の中を実際に覗いてみたときの感動があるという。

水の中の小さないきもの達には、世界はどう見えているのでしょう。空気の泡も、ぼくら人間が感じるよりももっと弾力があるはずだし、重さそのものがほとんどない宇宙みたいな所のはずです。

(『水グモもんもん』パンフレット)

虫の視点から世界を捉えようとする彼の志向は、この短編アニメーション全体を貫いている。それは『毛虫のボロ』を貫通していたのと同じものだ。

だが『毛虫のボロ』の起源は、『水グモもんもん』よりさらに先にさかのぼることができる。

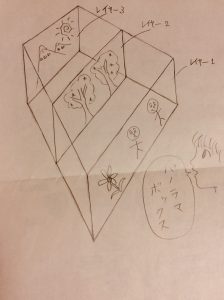

2001年秋に開館したジブリ美術館の1階、「動きはじめの部屋」には、パノラマボックスという箱がいくつか置かれている。そのなかに、『毛虫のボロ』と『水グモもんもん』と題されたものがある。これこそ『毛虫のボロ』の原点であり、また『水グモもんもん』の原点でもある。

パノラマボックスとは、小さな段ボールくらいの大きさのボックス(箱)を何層にも分け、それぞれのレイヤー(層)に異なる絵を描くことで、奥行きのある世界を表現しようとした原始的な視覚装置のことだ。

(※筆者作。実物はこの概念図の9999兆×9999兆倍すばらしい!!)

レイヤーを何枚も重ねて奥行きを出し、背景の前面にキャラクターを配するという、現代日本のTVアニメ等で一般的な制作方法の原型をここに見出すことができる。

『毛虫のボロ』のボックスには草むらの世界が、『水グモもんもん』には水中の世界が立体的に描かれている。

これらを覗きこめば、まるで自分が虫になったような気持ちで世界を眺められるだろう。

つまり、『毛虫のボロ』における「虫の視点」は、ジブリ美術館の短編『水グモもんもん』とパノラマボックスにその起源をもっているのである。

1-2) 虫のモチーフ

さて、『毛虫のボロ』の主人公は、タイトルにもある通り、毛虫である。虫というモチーフは、宮崎駿監督の古くからの馴染みといっていい。

なぜなら、今から30年以上前に公開された映画『風の谷のナウシカ』(1984年)のなかですでに虫(蟲)は重要な役割を果たしていたからだ。

『風の谷のナウシカ』において、世界は汚染されている。腐海と呼ばれる森が地表を広く覆い、人間にとって害悪となる瘴気を発している。

しかし、真に汚染されているのは森ではない。土だ。腐海の樹々はその汚れた土壌から毒素を吸いあげ、瘴気として空中に発散することで、むしろ土壌を浄化しているのだ。そして、この腐海を守っているものこそ、蟲たちなのである。

人々は蟲を恐れ、腐海に立ち入らない。しかし、蟲を愛で、腐海を遊び場とする少女がいる。それがナウシカだ。

ナウシカというキャラクターは宮崎駿のまったくの独創というわけではない。

漫画版『風の谷のナウシカ』第1巻に寄せた自身の解説によれば、エヴスリン『ギリシア神話小事典』のなかで詳述されている叙事詩『オデュッセイア』の王女ナウシカと、『堤中納言物語』のなかの一篇「虫愛ずる姫君」に登場する姫君がモデルだという。

「自然とたわむれることを喜ぶすぐれた感受性の持主」であるエヴスリンのナウシカと、「年頃になっても野原をとび歩き、芋虫が蝶に変身する姿に感動」する「虫愛ずる姫君」は、「いつしか同一人物になってしまっていた」と、宮崎駿は書いている。

もし「姫君」がナウシカの境遇にあったなら、もし「姫君」に出会うべき人や歌うべき歌、束縛から逃れる自由があったなら、どうだっただろう、と。

『風の谷のナウシカ』とは、虫愛ずる姫君のもう一つの運命を宮崎駿が想像し、描きだしてみせた作品だといえるのかもしれない。蟲を愛でるナウシカの姿には、イモ虫や蝶を愛でる姫の姿が二重写しになっているのだ。

ついでに付け加えると、1999年に、宮崎駿監督はイモ虫をモチーフにマスコットキャラクターをデザインしたことがある。

映画『千と千尋の神隠し』(2001年)の建築物等の造形に影響を与えたことでも知られる江戸東京たてもの園の「えどまる」がそれだ。

えどまる(江戸東京たてもの園Twitterより)

このように見てみると、宮崎駿監督にとって虫は長年の相棒といっても差し支えあるまい。

1-3) CG

2016年11月13日、「終わらない人 宮崎駿」と題されたTV番組がNHKで放送された。

そのなかで、引退を撤回した宮崎駿監督がCGを用いて新たに短編アニメーションを制作していることが明らかにされた。その短編こそが『毛虫のボロ』である。

齢75にして自らの作品で初めて本格的にCGに挑戦、というふうに紹介されていたが、ここで注意しなくてはならない点が二つある。

第一に、宮崎駿監督作品をはじめ、スタジオジブリ作品にはもう20年も前からCGが導入されていること。第二に、『毛虫のボロ』では、あくまで手描きの表現をベースとして、専門スタッフがCGを駆使していること。

第一の点についていえば、宮崎駿監督作品にCGが初めて導入されたのは『もののけ姫』(1997年)である。

限定的な使用だったとはいえ、このとき制作班にCG部が発足しており、それ以降のジブリ作品でCGが多用されるきっかけになった。ただし、彼のどの作品においてもCGらしさを前面に押しだした画面作りは目指されておらず、CGは手描きの表現に溶けこんでいる。

ちなみに、スタジオジブリ作品全体のなかでCGが初めて用いられたのは、高畑勲監督『平成狸合戦ぽんぽこ』(1994年)だ。

第二の点についていえば、『毛虫のボロ』には手描きの作業が依然としてかなり残されている。

たしかに、キャラクターをCGで動かすという当初の試みは完遂されたとはいえ、CG作画監督の中村幸憲氏がいうように、「あくまでも手描きのアニメーションでやる場面づくりをパソコン上で行った」にすぎない。

また、各シーンについては、「手描きのニュアンスが欲しかったので」、「手で描いたものを取り込んで」いるところもあるという(『毛虫のボロ』パンフレット)。

要するに、CGと手描きの融合という、宮崎駿監督の従来の制作スタイルが『毛虫のボロ』でも踏襲されているのだ。

以上のことから、「虫の視点」「モチーフ」「CG」いずれの点を取っても、『毛虫のボロ』はこれまで宮崎駿監督が培ってきた知識や技術を応用したものであることが明らかになった。

ところで、セリフのない『毛虫のボロ』では、タレントのタモリが効果音をすべて担当している。擬音語や擬態語を彼の肉声で表現しているのだ。

この試みも、元をたどればジブリ美術館の短編『やどさがし』(2006年)に行きつく。そこではタモリと歌手の矢野顕子の2人が効果音を担当していた。

短尺とはいえ、『毛虫のボロ』は宮崎駿監督のフィルモグラフィーにおいて一つの到達点だと言わなければならないだろう。

2) 虫の視点とイバラード目

虫の視点のような、いつもとは異なる視点から世界を眺めることは、古今東西の芸術制作全般においてよく見られる手法である。

たとえば、猫の視点から人間世界を見ることは、その最も代表的な例といっていい。ここで念頭に置いているのは、もちろん夏目漱石『吾輩は猫である』だ。

苦沙弥(くしゃみ)先生、美学者の迷亭、理学者の寒月たちの日常を、苦沙弥先生の名無しの飼い猫がユーモラスに語ってゆく。

もう一つ、ジブリからも例を挙げておこう。高畑勲監督の『平成狸合戦ぽんぽこ』だ。この映画では、タヌキの視点からタヌキや人間の生活が描かれている。

さて、ここからが本題だ。

『平成狸合戦ぽんぽこ』の翌年公開された『耳をすませば』(近藤喜文監督、1995年)では、ひときわ目をひく背景画を見ることができる。画家の井上直久氏が描いたイバラードだ。それはヒロインの雫が書いた物語のなかの風景として出てくる。

(井上直久ギャラリーより)

「イバラード」とは、井上氏のアトリエがある大阪府茨木市の「茨木」(イバラキ)という音の響きにちなんで名づけられた、井上氏自身による造語である。

「懐かしい気のする風景、見たことがないのに、懐かしい思いのする風景。本来こうあるべき風景」だというイバラードの絵には、現実の風景とはちがう幻想的な世界が描かれている。

興味深いことに、『耳をすませば』の絵コンテを切った宮崎駿は、井上直久氏との対談のなかで、このイバラードを現実の風景と関連させている。

井上さんに会ってから、僕は“イバラード目”と言っているんだけど、実際の風景を“イバラード”風に見る方法がよくわかったんです。“イバラード目”で見ると、コンビニエンスストアが光り輝く不思議なところに見えたりする。つい忘れて、またいつもの宮崎目に戻りますけどね、「あんなとこにコンビニを建てやがって」って(笑)。

(『「バロンのくれた物語」の物語』)

宮崎駿にとって、「イバラード目」とは、平凡な日常をきらめかせる目のことである。

井上直久氏が映画『耳をすませば』全体について語った言葉を借りて、「日常の充実」をもたらす目と呼ぶこともできるだろう。

いつもの暮らしを光り輝くものにするための手立ての一つは、いつもとは別の視点を導入することだ。その視点が新しければ新しいほど、珍しければ珍しいほど、世界は新鮮な驚きをもって立ち現れてくる。

『毛虫のボロ』は、人間の視点を虫の視点にスイッチすることで、イバラード目を獲得した作品だといえる。

しかし、たとえ虫の視点を採ったとしても、それは往々にして人間の想像の範囲内での虫の視点になりがちだ。実際、『吾輩は猫である』の猫は人語を解すし、『平成狸合戦ぽんぽこ』に描かれるタヌキの社会は人間社会の縮図でもある。

この二つの作品はどちらも日常をきらめかせるために人間以外の視点を導入しているわけではないので(むしろその逆とさえいえるかもしれない)、これはこれで良いわけだが、小さな日常の発見が主眼に置かれている作品では、人間以外の視点に人間の視点が紛れこんでしまうことは致命的な欠陥になりうる。

その一方で、人が人である限り、どんなに想像力を駆使したとしても、人間以外の視点から何かを見つめることは、本来不可能である。本当の意味で他人の身になってものを考えることさえ私たちにはできないのだから。

『毛虫のボロ』はこの不可能な試みに挑戦し、絶対に開くはずのない扉の奥を垣間見させてくれた、芸術史上稀有な作品といっていい。

虫の視点から描かれた他のアニメーション作品との比較を通して、『毛虫のボロ』の並外れた点を指摘してみよう。

3) 世界のアニメーションとの比較

虫の視点から描かれた短編アニメーションは、『毛虫のボロ』より随分前にロシア(ソ連)で作られている。世界的に著名なアニメーション監督エドゥアルド・ナザーロフによる傑作、『アリの冒険』(1983年)だ。

『アリの冒険』

セリフはロシア語だが、聴き取れなくても、この作品のあらすじを把握することはそう難しくない。これは一匹のアリが風に飛ばされ、色々な虫に助けてもらいながら、自分の家(蟻塚)に帰るまでの物語だ。

しかし、『アリの冒険』の魅力は、このような単純なあらすじにあるわけではない。断じて違う。そうではなく、意匠を凝らした細部の表現にこそある。

まず、その臨場感に驚かされる。

冒頭から野鳥の鳴き声が聞こえる。画面手前には葉や草が配され、自分があたかも草むらのなかにいるかのような感覚を植えつけられる。

そして、特筆すべきは虫たちの自由な動きだ。

上下左右はもちろん、手前から奥へ、奥から手前へ、360°動き回る。また、ドタドタと突然虫が横切り、不意を衝かれたりする。

レイアウトやタイミングを緻密に設計して虫の世界を丸ごと再現しようとした、実に見事なアニメーション作品である。

だが、逆にいえば、論理的に計算されすぎているともいえる。つまり、人間の知識や理解の範囲内に収まっている。こんな難癖みたいなことを書くのは、『毛虫のボロ』と比較してしまったからだ。

驚くべきことに、『毛虫のボロ』には人間の知覚を超えた部分がある。

映画の冒頭、ボロが生まれる直前の世界を魚のようなものが泳いでいる。宮崎駿はそれを「夜の魚」と呼んでいるようだが、正体はつまびらかでない。草原を行き交う魚は、ボロの誕生と同時に姿を消す。それが何だったのか、最後まで映画は説明しない。

ボロが生まれてからも、不思議なことはつづく。

空気中に四角い形をした透明で小さな固体がいくつも漂っているのだ。制作スタッフが「空気のゼリー」と呼ぶこの固体を宮崎駿監督は「空気のつぶ」と言っていたというが、空気のつぶとは何なのか。少なくとも映画はそれを一切説明しようとしない。

それでも、生まれたてのボロが初めて目にする世界の不思議に驚き、戸惑い、そして慣れてゆくように、私たち観客も目の前にくり広げられている驚異の世界に圧倒されながらも、次第に親しんでゆく。

ボロが朝陽を浴びるときの描写は圧巻だ。

如意棒のような光が伸びてきて、ボロに当たり、砕け、分かれ、さらに伸びてゆく。光が視覚だけではなく触覚でも捉えられ、まるで固体のように形あるものとして描かれている。いや、そればかりか、味覚や嗅覚にさえ訴えかけてくる。とろりとして、新鮮で、なまなましく、感動に満ちた光。

これまでたくさんの映画で登場人物が朝陽を目撃するシーンが撮られてきたが、『毛虫のボロ』ほどユニークかつ感動的な描写はほとんど例がないのではないか。少なくともそう思わせるだけの、しびれるくらい強い衝撃がこのシーンにはある。

分かりやすく単純化していえば、『アリの冒険』では人間の知りうる世界が描かれている。ところが『毛虫のボロ』では人間の知りえない世界が描かれている。

知りえないものを描こうとすると、荒唐無稽に堕する危険があるが、『毛虫のボロ』は理屈を超えたところで説得力をもった、不思議の世界を開示した。

本記事の前半で述べた通り、『毛虫のボロ』は宮崎駿監督の知識や技術の到達点であるとともに、文字通りの意味で超人的な想像力の、豊かな結実なのである。

三鷹の森ジブリ美術館 オフィシャルサイト

SHARE

Written by