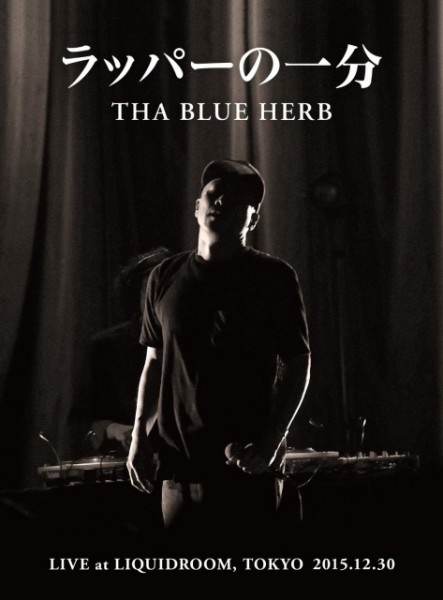

日本のHiphopを好んで聴いてきたひとびとで、それほど年齢が若すぎなければTha Blue Herbの名前を知らないリスナーはいないだろう。

それほどに、ある年代を生きたひとびとにとって、Tha Blue Herbの名前は特殊なのだった。

地元から離れないということの意味。

ブルーハーブが取った戦略販売(といっても、彼らのリスナーやマーケティングへの態度は販売戦略といった単なる目論見という次元ではなく、生き方や哲学といったより深いレベルで彼ら自身を体現しているのだった)は、ほかのラッパーやアーティストとはかなり違った特異なものだった。

なかでも特異だったのは、彼らは北海道という地方を決して離れたりはせず、”東京へ来て音楽を制作する”という、当時、ほとんど誰もが当たり前に考えていた手法を毅然とした態度で拒絶した点だった。

”地元である北海道を離れない”――このことを何度もBOSS(Tha Blue HerbのMCであり、このグループを牽引している実質的なリーダー)はリリックにしている。

”東京に出て音楽なんて古いんだ、地元も仕切れずになに歌う気だ”

(天下二分の計)

Hiphopにとって、「生まれ故郷」というのは確かに大切な意味を持つ。

アメリカのHiphopの世界で新しいアーティストが出現したとき、必ず、 そのアーティストがどこの出身であるかが着目される。

Kendrick Lamerがウェストサイド出身であり、Kanye Westがシカゴ出身であるということはHiphopのリスナーには重要な意味を持つ。

”育った街”と、そのアーティストの”音楽性”にはなんらかの深い関連性があるとHiphopではみなされているからだ。

そのアーティストの音楽性は、彼の出てきた故郷を知ることでだいたいの質感が予測出来、あるいは逆に、あるアーティストの音楽を聴いたあとそのアーティストの故郷を知ることでなにか腑に落ちた感触が湧くことも良くある。

「Kanye Westはシカゴ出身なのか――なるほどね。確かにどこか、彼の音楽にはシカゴミュージックらしさのようなものがある」というように。

こうして注目されてきたラッパーの”生まれ故郷”というのは、ブルックリンにはブルックリンらしいHiphopが生まれ、クイーンズにはクイーンズらしいHiphopがあり、南部には南部らしいHiphopがあるとみなされるように、リスナー全体の意識に”歴史的感覚”といったものをもたらしてきた。アーティストの故郷を知ることで、リスナーはそのアーティストが生まれてくるまでの経緯を、まるで川下から上流の滝を感じるように、一種の歴史の気配として感じ取ってきたのだった。

しかし、だとしても、いったいどれほどのアーティストが、そのことを強く自覚して、しかも強く外部へ主張出来てきただろう。

Tha Blue Herbが持つ魔力というか引力というか、魅力というのは、常にそうした主張を行い続け、――北海道という田舎から、東京という日本の中心へほとんど獰猛とも言える言葉を射続けたという、そのこだわりのなかにあるのだった。

彼らの音楽のアイデンティティは深く北海道に根ざし、彼ら自身がそのことを強く自覚し、またそうあるべきであることを別のラッパーたちに無言の圧力として与え続けた。

彼らがそうし続けたのは、おそらくはそれが最も”Hiphopらしい態度”だということを、彼ら自身が知っていたからだろう。

”Hiphopのルールに則り”ということに彼らは強くこだわり――そうして彼らという植物は、その根を北海道という生まれ故郷からカットされることを徹底的に拒絶したのだった。

自主的であるということ。

ブルーハーブは他人の作ったレーベルに参加するという形を取ったりはしなかった。

自分で作ったレーベルからCDを発売し、その製作のほとんどを「自主制作」という形にとどめている。

ほかの多くのアーティストがそうであるようには、「他人任せにする」という制作上の余白を彼らはほとんど持とうとしないのだった。

オリジナリティを持ったアーティストや、ラッパーというのは、確かに音楽業界にもたくさんいる。

それでも、「一から自分たちで作っていく」ということを徹底しているアーティストはほとんどいない。

それが音楽の世界であれ、映画の世界であれ、文学の世界であれ、ファッションの世界であれ、「始めの段階から自分たちでものを作っていく」というやり方を採用しているアーティストは極端に稀なのだ。

映画の場合、60年代にフランスでヌーヴェル・ヴァーグという集団が形成されたことが歴史に遺されている。

彼らはハリウッドの映画製作の姿勢に疑問を持ち、どこかの制作会社に所属する、といった当時(そしても今も)当たり前にひとびとの頭に描かれているスタンスを取りはしなかった。

代わりに彼らは、自分たちで手に入れたカメラを使用して、セットを組まず、街中を言わば舞台のようにみなすことで、ハリウッドとは違った別のやり方――巨大な資本を必要とせずに真に(あるいは安価に)”自分たちで撮影する”というやり方――を見つけていったのだった。

言わば、当時の映画の世界において、ヌーヴェル・ヴァーグのアーティストたちによって、「映画は自分たちにも撮れる」という自覚が、改めてひとびとの意識に取り戻されていったのだった。

COMME des GARCONSのトップを担っている川久保玲は、まずは、「服を売り始めること」から開始したらしい。

自分で服をデザインし、それを、自分の手で売り歩いていく。――今やファッション界の ほとんどトップに君臨している川久保玲も、当時は、まずは自分の手で売り歩くところから始めたのだった。

こうしたインディペンデントなスタンスを貫く彼らに共通しているのは、彼らの誰もが「自分たちには○○は作れ、またそれを自分自身の手で売ることが出来る」と、強く信じていることにある。

彼らにしてみれば、CDは自分たちの手で作れるし、映画は自分たちの手で撮れ、服は、自分の手でデザインできるのだ。そして、それは、自分たちの手で売ることが出来る。

現代に生きていると、巨大なマーケットを前にして、ひとびとはある販売上の無力を感じさせられてしまう。

自分は取るに足らないひとりのちっぽけな個人に過ぎず、なにも作ることは出来ず、またなにも売ることは出来ないのだと感じさせられてしまう。

言わば現代において、ひとびとは母親の手が訪れるのを待つ、寝具のうえの無力な赤ん坊のようなものなのだった――そうして当たり前の感覚として、私たち消費者は、「製作とは巨大な企業によって行われる、特権的な行為」だと信じ込まされている。

マーケットを前にして私たち現代人は、「なにかが作れ、そしてそれを自分の手で売れる」という権利を、意識のレベルで予め剥奪されているのだった。

Tha Blue Herbも、ヌーヴェル・ヴァーグも、川久保玲も、マーケットが押し付けるこうした無力感を、当たり前のものとして信じたりはしなかった。

彼らはまずは自分たちの手で作り、そしてそれを、自分たちの手で売り始めたのだった。

彼らにとって、「大きな企業の力を借りなければ作品は作れず、売ることも出来ない」という考えは、まさに荒野に浮かぶ蜃気楼のひとつ、幻想に過ぎないのだった。

Tha Blue Herbの言葉に魅力があるのは、こうした幻想と彼らが常に戦っているからだろう。

だからこそリスナーは彼らの言葉にいつも、新しい選択肢が生まれてくるかもしれないという、その可能性を感じさせられている。”こういうやり方もあって良いのだ”――と、そう感じさせられている。それから、”自分にもこうした生き方が出来るかもしれない”、と。

アーティストとして登場してから、今日まで、Tha Blue Herbが今も日本のHiphopにおけるひとつの頂点であるように感じられるのは、彼らが質的に頂点であるというよりは、むしろ自由へと向かうある地平において、絶えず”先端”であることを彼らが意識して来た結果と言えるだろう。

Tha Blue Herbは頂点というよりはまずは、一組の先導者であり、そうして彼らは生きるうえで自由である必要――特に”自分たちの手で物を作り、それを売る”という自由さ――をひとびとに示唆し続けている。

”サイの角のようにただ独り歩め”という彼らが好んで用いる仏陀の言葉の引用は、まさに彼らのアーティストとしてのこの態度を、はっきりと言い表している。

Tha Blue Herbとは、自由を指し示す、ひとつの矢印なのだった。

だからこそ、リスナーはTha Blue Herbを聴き、なんらかの勇気を抱くのだ。

SHARE

Written by

山田宗太朗

山田宗太朗