パスピエ『ネオンと虎』という再創造の物語

パスピエがミニアルバム『ネオンと虎』をリリースした。成田ハネダ(Key.)が「よりニューウェーブで、よりプログレッシブな一面をお見せできると思います」と言う通り、本作でパスピエは、ある意味で原点回帰したと言える。それだけに、パスピエというバンドの本質が凝縮された意欲作になった。メンバー全員にインタビューを行い、「よく光る、ネオンの虎」(大胡田なつき)の正体に迫った。

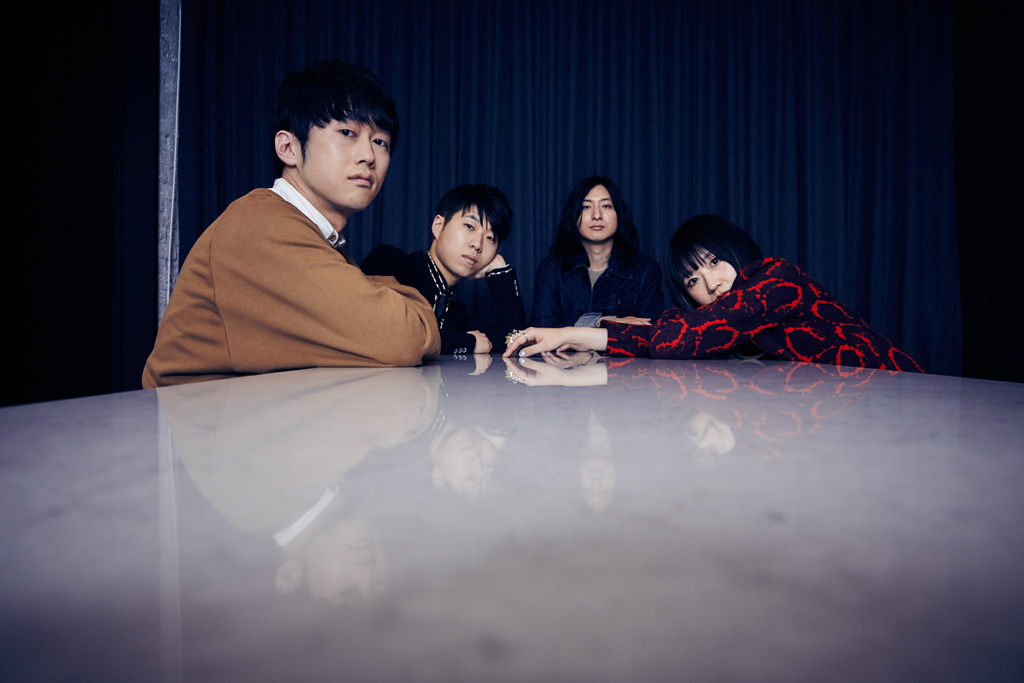

Photography_Yuya Wada

Interview&Text_Sotaro Yamada

Edit_Storu Kanai

パスピエ『ネオンと虎』MV

ネオンテトラがネオンと虎

『ネオンと虎』というタイトルには“人工”と“野生”という、ある意味では相反する言葉が並んでいる。どのような経緯でこの言葉が出てきたのだろうか?

大胡田 : 曲をつくるなかで、音から色や風景が見えてきたんです。とくに赤と青の光が強く見えた。わたしは淡水魚が好きなので、まず“ネオンテトラ”が思い浮かんだんです。

ネオンテトラがネオンと虎。つまり、ダジャレから始まっているということなのか。「……実はネタバレさせるべきかどうか、迷ってるんです」そう言って成田が笑うと、大胡田、三澤勝洸(みさわ・まさひろ Gt.)、露崎義邦(つゆざき・よしくに Ba.)も笑う。4人のあいだを和やかな空気が流れている。

大胡田 : でもネオンはパスピエらしいし、虎の力強さとしなやかさがすごく良いなと思って。そういう人間でありバンドでありたいので、自分たちを象徴させました。

虎は、古くより様々な文化のアイコンとして使われてきた動物であり、多くの故事成語にも結びついてきた。そのような動物がタイトルに採用されていることを考えると、このアルバムの背景に、二重、三重の意味を見出したくなる。とくに、音楽や美術における印象派のアプローチを参考にし、様々な文化の影響を受けてきたパスピエというバンドならばなおさらだ。

たとえば、イギリスの偉大な詩人ウィリアム・ブレイクの『虎』という有名な詩を参考にすると、より深くこのアルバムを楽しむことができるかもしれない。ブレイクは詩のなかで、いったん滅びた生命を神が再創造したことを称え、あらたな生命の象徴として虎を描いた。一方、パスピエは昨年、メンバーの脱退を経験している。「バンドは生き物」という彼らの考えに即すと、パスピエというバンド=生き物は、あのとき一度死に、『ネオンと虎』で再生した――そのような滅びと再創造の物語をブレイクの『虎』と重ね合わせたと解釈することもできる。

ちなみに、『虎』のはじめの一節はこうだ。

Tyger Tyger, burning bright,

In the forests of the night ;

虎よ、虎よ、輝き燃える

夜の森のなかで、

「夜の森のなかで輝き燃える虎」は、まさに『ネオンと虎』を連想させる。このように、歌詞や楽曲の向こう側に様々なカルチャーが(たとえ、それが偶然の産物であったとしても)折り重なっていることが、パスピエの音楽に厚みと独自性をもたらしている。

自分たちの出自(ニューウェーブ)にフォーカスする

アルバム『ネオンと虎』は、パスピエの出自となるニューウェーブをより強く感じられる作品になった。

成田 : パスピエはこれまで、大胡田のイラストやアニメーションを前面に押し出してカルチャー感を見せた時期もあったし、オリエンタリズムを強調して和のテイストをモチーフにした時期もありました。そうした様々なトライを経た上で、いまパスピエが伝えたいことは何だろうと考えたら、自分たちの出自、つまりニューウェーブにフォーカスすることがいちばん健康的だと思ったんです。

ニューウェーブとは、パンクによるロック解体以降の再構築ムーブメントの総称のこと。70年代から80年代にかけて世界的に起きた潮流で、具体的にはシンセサイザーなど機材の発展にヒントを得て、ロックにあたらしい解釈を与えたと言われている。1stアルバム『わたし開花したわ』に顕著なように、パスピエはニューウェーブを現代的なポップ・ロックに落とし込んだサウンドでシーンに登場した。

成田 : 結成してから9年経って、バンドの幹が太くなっていることも感じています。“かわいらしさ”や“ポップさ”という、女性ボーカルバンドに対して抱かれがちなイメージとは違うベクトルで何かを見せることができるんじゃないか。そういう自信と自負があったし、それを示せる作品ができたという確信がありました。

表題作『ネオンと虎』は、まさにニューウェーブ感満載の曲だ。イントロのシンセサイザーが、聴く者を一瞬で異世界に引き込む。三澤は「デモ音源を聴いたとき、すごく懐かしい感じがしました。インディーズの頃からテクノ歌謡や’80年代の音楽をモチーフにしてきたので、その頃の匂いを感じたんです」と語り、露崎も「同時に、いまこの4人でそれをやるのはあたらしいとも感じました。ニューウェーブを基本にしつつ、他のいろんな要素を取り入れてきたのがこれまでのパスピエだったので、これほどストレートなニューウェーブをやるのは逆に新鮮でしたね」と応える。

10代や20代の若者にとって、ニューウェーブは自分が生まれる前の音楽でもある。リアルタイムに体験していないからこそ、レトロフューチャー的な魅力がうまれ、あらたな解釈が可能になる。そういう意味で、いまはパスピエにとって追い風が吹いている時代なのかもしれない。

SHARE

Written by

山田宗太朗

山田宗太朗