「ノルウェイの森」という言葉が意味するものと、その結末

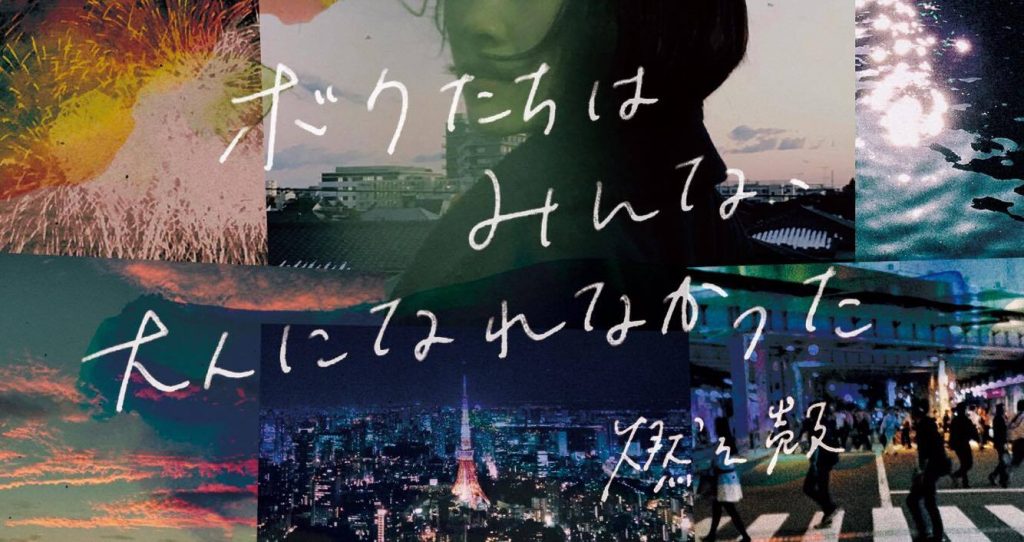

燃え殻『ボクたちはみんな大人になれなかった』は、村上春樹『ノルウェイの森』と通底する部分が多く、その系譜の小説として読める。しかし、結末において両作のベクトルは真逆に触れる。

(ここから先の部分は、『ノルウェイの森』と『ボクたちはみんな大人になれなかった』両方の作品に関するネタバレを含みます。後者は少しぼかしますが、前者では盛大にネタバレします。しかしどちらの作品も、ネタバレしたところでほとんどダメージを受けることのないほど優れた小説です)

『ノルウェイの森』ではラストシーンで、長い旅から帰って来た主人公の「僕(ワタナベ)」が、この世界で生きていくために、電話ボックスから緑(ミドリ)に電話をかける。

そして「君とどうしても話がしたいんだ。話すことがいっぱいある。話さなくちゃいけないことがいっぱいある。世界中に君以外に求めるものは何もない。君と会って話したい。何もかもを君と二人で最初から始めたい」と伝える。

緑はしばらく黙ったあと、「あなた、今どこにいるの?」と聞く。

その後に続く部分を引用する。

僕は今どこにいるのだ?

僕は受話器を持ったまま顔を上げ、電話ボックスのまわりをぐるりと見まわしてみた。僕は今どこにいるのだ? でもそこがどこなのか僕にはわからなかった。見当もつかなかった。いったい、ここはどこなんだ? 僕の目にうつるのはいずこへともなく歩きすぎていく無数の人々の姿だけだった。僕はどこでもない場所のまん中から緑を呼びつづけていた。

(村上春樹『ノルウェイの森(下)』p293、講談社文庫)

これが『ノルウェイの森』の結末なのだが、読んですっきりしない人もいるかもしれない。えっ、これで終わり? 「僕は今どこにいるのだ?」って、いったいどういうこと? 何を意味しているの?

実はこの結末は、「僕」が「どこでもない場所=ノルウェイの森」から抜け出せなくなってしまったことを意味している。

知っている人も多いかもしれないが、『ノルウェイの森』というタイトルは、ビートルズの楽曲『ノルウェーの森』から来ている。この曲については様々な解釈があるので、これから書くことはそうした多くの解釈のうちのひとつとして読んでもらいたいのだが、この曲、まず原題を『Norwegian Wood(This Bird Has Flown)』という。これを「ノルウェーの森」と訳したわけだ。

(映画『ノルウェイの森』予告。ここで流れているのがビートルズ『ノルウェーの森』)

しかし、これが誤訳だったという話がある。「ノルウェーの森」ではなく、「ノルウェー産の材木(もしくはそれによってできた家具)」のことだと。

確かに、歌詞を見てみると、この部分を「ノルウェーの森」と訳してしまうと意味がわからなくなる。

該当部分の歌詞をざっくりと説明(やや乱暴だが)するとこうなる。

「かつて、親しくなった女の子がいた。彼女は部屋を見せてくれた。ノルウェーの木材でできた素敵な部屋だった(もしくは、ノルウェイ製の素敵な家具があった)」(筆者訳)

小説『ノルウェイの森』は、この歌詞と誤訳のエピソードをうまく取り入れた。「ノルウェイの森」とは、この世に存在しない架空の森、あるいは形而上的な(目には見えない精神的・理念的な)森のことなのだ。

物語冒頭で、ルフトハンザ機に乗った37歳の「僕」は、ビートルズの『ノルウェイの森』を耳にすると、「いつものように」混乱し、「激しく動揺」する。そうして18年前の出来事を回想する形で小説が始まる。物語の終わりでは、「今僕はどこにいるんだ?」と思いながら「どこでもない場所」で女の名前を呼び続ける。

37歳の「僕」は、なぜ18年前の出来事を思い出して「いつものように」混乱し「激しく動揺」するのか?

それがこの小説のテーマだ。

一言で言ってしまうとチープに聞こえるが、筆者の考えでは、「失ってしまったものは二度と戻らない。そして人生には、一度迷い込んでしまうと二度と戻ってくることはできない森のようなものがある」ということだ。

小説『ノルウェイの森』においては、18年前で主人公の時間は止まってしまった。傷は、癒されることがない。それでもなお「僕」はその後の人生を生き続けなければならない。決定的に重要な何かを失い、喪失をある程度受け入れつつ、忘れられない/忘れてはいけないものを抱え、「ノルウェイの森」の中でさまよいながら。

『ノルウェイの森』から遠くはなれて

対して、燃え殻『ボクたちはみんな大人になれなかった』は、これとは真逆の着地を迎える。『ノルウェイの森』が人生のある時期に迷い込んだ森から永遠に戻って来られない男の話であるのに対して、燃え殻『ボクたちはみんな大人になれなかった』は、言ってみれば、ノルウェイの森から卒業するような話なのだ。

小説冒頭、不可抗力でかつての恋人へ友達リクエストを送信してしまった「ボク」。彼もまた、ノルウェイの森に迷い込んでしまった人間である。

「今でも時おり彼女のことを思い出すことがあった(p12)」と、まるでたまに思い出す昔の女みたいに控えめなトーンではじめは書かれるが、「ボク」にとって「彼女」がどれほど大きな存在だったかは、この小説を読めば明らかだ。

そもそもタイトルからしてそう。「大人になれなかった」という。大人になれなかったのは、ある時から「ボク」の人生も部分的に時間が止まってしまったからだ。

ある時とは、1999年の夏。この時「彼女」がいなくなってしまってから。語り手の現在の自制はほぼ現実の今と同じだから、『ノルウェイの森』の「僕」が18年前の出来事を思い出すのとほぼ同じく、17年前のことを思い出していることになる(こうした偶然の一致も、『ノルウェイの森』と『ボクたちはみんな大人になれなかった』を並べて語りたくさせる要因なのかもしれない)。

しかし、『ノルウェイの森』の主人公が18年間(そしてこの先もずっと)前に進むことができなかったのに対して、『ボクたちはみんな大人になれなかった』は、ラスト数行できっちりと過去に別れを告げる。少なくとも、主人公は過去に別れを告げようとする。もっともシンプルでもっとも美しい五文字と四文字の言葉を発して、まっすぐ前を向く。20年近い年月を経て本当の「チェックアウト」の時間を告げる電話が鳴り(電話が鳴るラストも『ノルウェイの森』とシンクロしている)、「ボク」はついに自分の手で人生を前に進める。

30年前に書かれた『ノルウェイの森』の「僕」は、すべてにおいて受け身だった。何もかもが向こうからやって来て、「僕」はその流れに逆らうことができなかった。村上春樹風に言えば、それは好むと好まざるにかかわらず、そういう種類のものなのだ。やれやれ。

しかし、『ボクたちはみんな大人になれなかった』の「ボク」は、「僕(ワタナベ)」あるいは村上春樹の主人公たちがどうしても踏み出せなかった一歩を最後に踏んで、物語を終える。その着地点は『ノルウェイの森』のはるか遠くにある。

よく、村上春樹の作風の変化を説明する際に「デタッチメントからコミットメントへ」という言葉が使われるが、『ノルウェイの森』がデタッチメント恋愛小説だとするならば、『ボクたちはみんな大人になれなかった』は、コミットメント恋愛小説だと言うことができるかもしれない。

こうして「100パーセントの恋愛小説」は30年の時を経て、その最良の部分をいくつか継承しつつ、『ボクたちはみんな大人になれなかった』へと更新される。

SHARE

Written by

山田宗太朗

山田宗太朗