寒暖の差があるこの時期、ちょっとした腰痛が断続してくる。むかし取ったきねづかでもなければ、なんとかの勲章でもない。たんなる老いの証だ。それがいまや学校教育の科目、ユース五輪の種目(2018年)では錦の御旗になるなんて。あの時代、窃笑していたのはどっちだというのさ。上州空っ風の吹く田舎でBボーイをやるということは、つまりそういうことだった。

ストリートネームなんて気のきいたものはなかったが、ホームとなるストリートはあった。自宅から徒歩で三分、交差点角にあった古びた公民館の一階、吹き抜けの駐車場が練習場にしてホームだった。だれの許しも得ていない、ようするに不法占拠。スピーカーがひとつだけのしょぼいラジカセと、ひろげれば四畳ほどになるリノリウムを担いで現場まで歩く。そのわずか数分のあいだにおれたちはBボーイであるという自覚を植えつける。そうでもしなければ、こんなへき地でBボーイになりきるなんてできなかった。

いま“おれたち”と、複数形で呼んだよ。そのとおり、体裁だけはいっぱしのクルーだ。山間に立つ学び舎で中坊をやっていた五分刈り頭が、ふとしたきっかけでブレイクダンスの仲間になったなんて、いまからおもえば奇跡。Bボーイ版スタンドバイミー、といったらかっこつけすぎか。

最初に観た映像

「昨晩の12チャン(テレ東)観た?」――休み時間に階段の踊り場でたまたま居合わせたクラスメートにこうたずねる。ニューヨークの情報番組で一瞬流れた、アスファルトの上をスケートのようにスイスイと身体を移動させていた黒人のキッズに目が点となる。その感動を共有できた者を友に誕生したのが、おれたちのクルーだった。

そのブラウン管に登場していたのが、Bボーイの最高峰ロック・ステディ・クルーとの伝説のバトルが語り草になっているダイナミック・ロッカーズ(以下、参考動画)。シューレース二本をつなげて、ジョッパーズみたくズボンの裾をぐるぐる巻きにしていた彼らの格好もまねしてみたり。

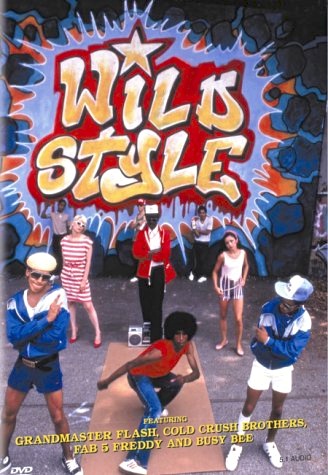

日本のBボーイ史の緒をたぐり寄せると十中八九、ふたつの映画『フラッシュダンス』『ワイルド・スタイル』にいきつく。しかしそうした時差もあって、この定説はそれほどあてにしていない。『フラッシュダンス』が日本で公開されたのが1983年7月。ただし、それは都内や主要都市にかぎられた。そもそも映画館がない町だってある。地元にはあったが、マイナーな『ワイルド・スタイル』なんてくるはずがない(『笑っていいとも』に宣伝で出演した回はビデオに録画)。それより教材となったのが、日本でも放送した1984年グラミーでの「ロックイット」(ハービー・ハンコック)のステージ。振りつけというか、あの演出を完コピするくらい(苦笑)手本といえるものがなかったのだ。

『フラッシュダンス』

『ワイルド・スタイル』

アイドルが先生!?

高校にはいると、ほぼ毎週末あつまって練習をする。これはそのままパフォーマンスにもなった。占有していた場所はT字路にあるため、信号待ちの車から突きさすような視線がとんでくる。ただし、これは想定内。なかばそうやって踊ることに、それなりの意識をもたせていたのも事実。羞恥心をいかに打ちまかせられるかが、踊りの真義だろうから。最近の若者はリズム感がいいとかいわれているけど、そこらへんはどうにだってなる。それより羞恥心のほうがやっかい。

もっとも、ある日を境にそれが勝手に緩和される。1984年、風見慎吾(現・風見しんご)が例の「涙のtake a chance」の振りつけにブレイクダンスを取りいれたからだ。ハーレムを中心に、なかばドロップアウトした若者がやっているダンスというか体操というか、遊びのようで遊びにしては過酷な運動が、いきなり日本のお茶の間にも浸透しはじめる。状況の変化に痛しかゆし、正直困惑させられた。アウトロー気どりでいたつもりが、いきなりアイドルのまねになってしまったのだから。

愛しのウィンドミル

それでも、彼の出演番組はVHSのビデオテープにどんどん保存されていく。目当てはバックダンサーの〈エレクトリック・ウェーブ〉。ネット前々夜、情報寡少だった時代に田舎で最先端の運動軸をとらえることは至難だったのだ。とくに後期エレクトリック・ウェーブのCRAZY-A氏がやるウィンドミル、その傾斜がついた圧巻のフォームにどれだけ感激したことか。しかもバレル(ノーハンド)でそれをやれる人間は、当時の日本において希少。パワームーヴの基本にして、いまなお花形であるウィンドミルをマスターするのに一年以上ついやすことになったが(腰痛の原因)、当時の状況をふまえればやむをえず。SNSの時代、ユーチューブに投稿されるハウツー動画をまえに、隔世の感を禁じえない。

CRAZY-A氏といえば、ロック・ステディ・クルーから日本支部設立の舵取り役に任命された要人。氏なき日本のBボーイ史はありえない。地方の高校生だった時分、原宿ホコ天には、せいぜいふた月に一回しか行けなかったが、氏の率いる東京Bボーイズをはじめミスティック・ムーヴァーズ、ビバップ・クルー東京支部などが凌ぎをけずりバトルしていた光景が、いまでもまぶたの裏に焼きついている。傍観するしかできなかったが、それでもじゅうぶん。おなじ空気を吸っているというだけで満足だった。ストリートにあるのは舞台だけ、客席はない。

ただし、いちどだけ輪のなかに吸いこまれんとする日があった。いま想いだすだけでも全身に電流が走りぬける。彼の肢体がまさにそうだった……(つづく)。

SHARE

Written by

若杉 実

若杉 実