10月27日に公開された映画『ブレードランナー2049』。35年前に公開された映画史に残る名作『ブレードランナー』の続編ということもあり、公開前より世界中の映画ファンのみならずカルチャー感度の高い人の間ではちょっとしたお祭り騒ぎが続いている。ひとあし先に公開されたアメリカでは「2017年のベストムービー」と評価される一方、興行成績では期待を下回っているという声もある。

では、実際にどんな映画なのか。まずは予告をどうぞ。

(映画『ブレードランナー2049』予告編)

あらすじはこちら。

2049年、貧困と病気が蔓延するカリフォルニア。人間と見分けのつかない《レプリカント》が労働力として製造され、人間社会と危うい共存関係を保っていた。危険な《レプリカント》を取り締まる捜査官は《ブレードランナー》と呼ばれ、2つの社会の均衡と秩序を守っていた―。

LA市警のブレードランナー“K”(R・ゴズリング)は、ある事件の捜査中に、《レプリカント》開発に力を注ぐウォレス社の【巨大な陰謀】を知ると共に、その闇を暴く鍵となる男にたどり着く。彼は、かつて優秀なブレードランナーとして活躍していたが、ある女性レプリカントと共に忽然と姿を消し、30年間行方不明になっていた男、デッカード(H・フォード)だった。いったい彼は何を知ってしまったのか?デッカードが命をかけて守り続けてきた〈秘密〉―人間と《レプリカント》、2つの世界の秩序を崩壊させ、人類存亡に関わる〈真実〉が今、明かされようとしている。

(『ブレードランナー2049』オフィシャルサイトより)

ブレードランナーとは何か?

映画『ブレードランナー』は、1982年に公開されたアメリカ映画。SF映画の金字塔といわれ、1980年代に起きたサイバーパンクブームの草分け的存在。従来の映画で描かれていた未来のイメージを決定的に変えた映画でもあり、映画のみならず、その他のあらゆるカルチャーに多大な影響を与えた。

舞台は2019年のロサンジェルス。環境破壊により人類の大半が宇宙に移住。宇宙開拓の過酷な労働にはレプリカント(人造人間)が従事していたが、製造から数年経ったレプリカントには感情が芽生え、人間に反旗を翻す事件が多発。人間社会に逃げ込んだレプリカントを探し出して「解任=殺す」役目を追うのが「ブレードランナー」だ。

主演にハリソン・フォード、監督は『エイリアン』などのリドリー・スコットがつとめた。

『エイリアン』がSFホラー作品だったように、リドリー・スコットはSFに他のジャンルを掛け合わせるのがうまい。『ブレードランナー』は、SFとノワールをかけあわせたようなディストピア映画だった。

また、ファンに根強い人気の「強力わかもと」をはじめとした大量の派手な電飾看板や、それらと同居するまったく機能的でも洗練されてもいない猥雑な街のデザイン、日本語で話される名セリフ「2つでじゅうぶんですよ」に代表される東洋の要素など、圧倒的な細部の作り込みでSF的な驚きにみちた作品でもあった。

街のデザインには、新宿歌舞伎町のイメージが反映されている。新宿歌舞伎町は現在も欲望と活気にあふれた猥雑な街だが、『ブレードランナー』を見るとそうした猥雑さを「カッコイイもの」として読み換えることもできるかもしれない。また、現在の渋谷スクランブル交差点の4面ビジョンやNYタイムズスクエアの3D看板に代表されるように、「広告が街をつくる」という未来を予見していた作品だと見ることもできる。

アンドロイドは電気羊の夢を見るか?

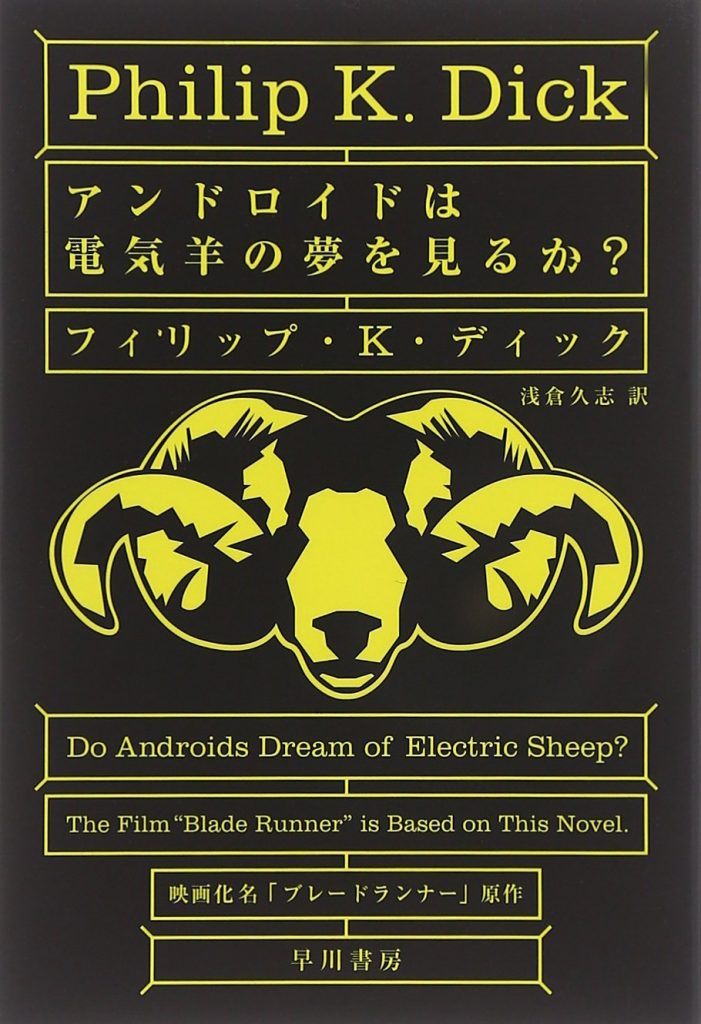

原作はフィリップ・K・ディックのSF小説『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』だが、映画化する際にかなり脚色されており、ほぼ別物といっても過言ではない。

共通しているのは「主人公のリック・デッカードが、逃亡したレプリカント(小説版では「アンドロイド」と呼ばれる。「レプリカント」は映画化に際してつくられた造語)を見つけ出して処分する=殺す」という基本設定と、いくつかのディティール。かなりの部分がカットされ、設定も大幅に変更。全体としてサスペンスとアクションの要素が強い映画になった。

しかし「人間とは何か?」というテーマだけはぶれることがなく、それは今回の『ブレードランナー2049』にも続いている。

感情移入しやすい『ブレードランナー2049』

このたびの『ブレードランナー2049』は、前作の30年後を描いたもの。

監督は『メッセージ』などのドゥニ・ヴィルヌーヴ。主演には『ラ・ラ・ランド』の演技も記憶に新しいライアン・ゴズリング。30年後のブレードランナーである”K”を演じる。つまりレプリカント=人造人間である。

ノワール的、ハードボイルド的タッチは引き継ぎつつも、前作と比べると圧倒的に感情移入できるシナリオになっている。特にライアン・ゴズリング演じるレプリカント”K”の孤独な設定には心を揺さぶられる。

「感情移入」は、実は原作『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』における重要なキーワードだ。なぜなら、原作者のフィリップ・K・ディックは、感情移入を人間の最も大切な要素だと考えていたから。

フィリップ・K・ディックが描いたのは、人間とアンドロイドの違いではなく、人間とアンドロイドにおける双方の「人間性」と「アンドロイド性」だった。つまり、すべての人間には「アンドロイド性」が内在しており、その逆もまた然りーーすべてのアンドロイド(人造人間だけでなく、電気動物や機械、あるいは鉱物や植物にいたるまで)にも「人間性」が内在しているーーということ。そうした中で、「感情移入」できること、あるいは感情を感じることができることが人間らしさの証である、小説はおおむねそう結論づけている。

だから、『ブレードランナー』の続編『ブレードランナー2049』がより感情移入しやすい映画として完成したことは、この作品が主題とする「人間とは何か?」という問いへの、ひとつのまっとうな答えだと考えることもできる。監督のドゥニ・ヴィルヌーヴは、原作のエッセンスをより忠実に抽出することに成功した。

『ブレードランナー2049』は何の夢を見るか?

ライアン・ゴズリング演じる”K”にはまったく希望がなく、他人との繋がりも断たれている。彼の唯一の話し相手は、人間でもレプリカントでもない。そのことが”K”の孤独をより深める。また、劇中で一度だけ希望がうまれるが、それもやがては失われ、”K”は完全に世界から孤立する。

にもかかわらず、物語後半で彼が取る行動は感動的だ。その行動には、「人間らしさとは何か?」という主題に対する答えが込められている。

それがどのような行動なのかはあえて書かないが、なぜレプリカント=人造人間=機械である”K”がそうした行動に至ったのか、作品を通した”K”の「感情」の変化こそ、『ブレードランナー2049』の最大の魅力である。

ところで、映画の世界だけでなく現実世界においても、人間と機械との境目は曖昧になり始めている。

日本では9月23日から24日にかけ、幕張メッセで『東京ゲームショウ2017』が開催され、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの展示ブースにて、PS4向けアドベンチャーゲームの『Detroit Become Human』のプロモーションが行われていた。そこにいたアンドロイドが「リアルすぎる」と話題に。会場は騒然とし、その後もSNSでバズり、海外メディアからも注目されることになった(たとえばイギリスのデイリー・メール・オンラインなど)。

気になる人は「東京ゲームショウ アンドロイド」などで検索してもらいたいが、動きは完全にアンドロイド、見た目はまったく人間の女の子(しかも、かなりかわいい……)。あまりにリアルで、「これがアンドロイドなのだとしたら人間とはいったい何なのだろう?」と軽いパニックに陥りそうになる。

実はこれ、のちにあるメディアの取材によって、アンドロイドではなく人間の女性だったと判明するのだが、企業側の発表がなければ、アンドロイドなのか人間なのかは誰にもわからなかっただろう。

このエピソードが示すシンプルな教訓は、もはや現代は、それが人間なのかロボットなのか、簡単には判断しかねる時代に突入しているということだ。

そうした中で、何が人間らしさを規定するのかについての明確な答えが映画『ブレードランナー2049』にはある。今後、人間と機械の境目はさらに曖昧になっていくだろうが、本作がある意味で「人間とは〇〇だ」と定義したことは意義深い。人間とアンドロイドの見分けが完全につかなくなるであろう未来の人間は、折に触れて『ブレードランナー2049』に言及するだろう。そして本作は人間の定義を考える上での重要なヒントであり続けるだろう。

人間は羊の夢を見る。アンドロイドは電気羊の夢を見る。では、『ブレードランナー2049』は何の夢を見るか?

これは「人間の未来の夢」を見る映画だ。

作品情報

『ブレードランナー2049』

製作総指揮:リドリー・スコット『エイリアン:コヴェナント』

監督:ドゥニ・ヴィルヌーヴ『メッセージ』

出演:ライアン・ゴズリング『ラ・ラ・ランド』、ハリソン・フォード『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』

キャラクター原案:フィリップ・K・ディック「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」

原案:ハンプトン・ファンチャー

脚本:ハンプトン・ファンチャー、マイケル・グリーン

Text_Sotaro Yamada

SHARE

Written by

山田宗太朗

山田宗太朗