AV女優として有名な紗倉まな。ミーティアをチェックしているようなカルチャー感度の高い人ならとっくに知っているかもしれないが、実は、紗倉まなには作家としての顔もある。単著もいくつか出しており、雑誌等でも複数連載を持つなど、近年その活動はめざましい。しかし、小説家としての紗倉まなは、まだまだ過小評価されているのではないだろうか?

紗倉まなの小説(『最低。』『赤い波 赤い花』『凹凸』)は、端的に言って、非常にうまく書かれた面白い小説だ。硬派な文芸誌ーーたとえば『群像』とか『文學界』とか『新潮』とか『文藝』とかーーに掲載されたとしてもまったく違和感がない。

人気AV女優・紗倉まなの小説

(映画『最低。』予告編)

紗倉まなは、2016年に小説『最低。』で小説家デビュー。4人のAV女優をめぐる連作短編集で話題を呼び、早々と映画化の話が持ち上がった。映画『最低。』は、『64-ロクヨン-』などの瀬々敬久が監督をつとめ、2017年11月に公開が決定。しかも東京国際映画祭2017コンペティション部門にノミネートされている。

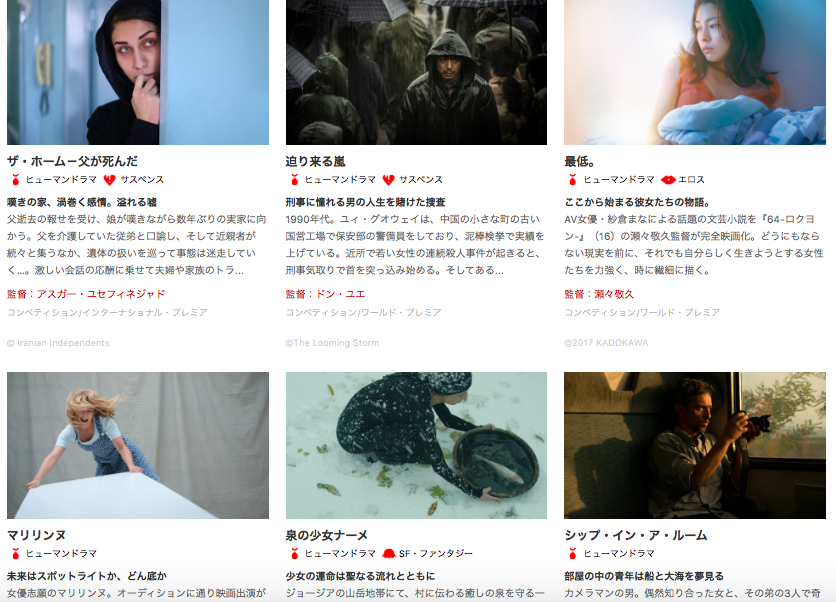

(東京国際映画祭2017コンペティション部門のページより)

小説『赤い波 赤い花』

短編小説『赤い波 赤い花』は、「お酒と本」という特集に合わせて書き下ろされた作品で、「私だけの特別なカクテルを求めて」という副題がつけられている。5分程度で読める短い作品だが、これを読めば、紗倉まなに優れた小説家としての力が備わっていることがはっきりわかる。

小説は2つの部分にわかれている。前半は、3人の女子高生が夜の公園でお酒を飲んでいシーン。後半はその数年後、3人のうち2人が、都会のあるバーで再会するシーン。

たったそれだけ、映像にしたらほぼ2つか3つのシーンしか描かれていない小品だが、人物のキャラクター、心の動き、それぞれの過去や未来とそれに対する不安や悲しみや諦めのような感情、周囲の情景などが、ありありと思い浮かぶ。文章のリズムは良く、描写に過不足がない。気の利いた小道具の使い方と、印象的な色彩のさりげない挟み方。地の文に溶けるようなカギカッコを使わない会話の流れも、どこか浮遊感ある登場人物の雰囲気に合う。

私は手元にある、もう少しぬるくなりかけたホット・バタード・ラムを少しだけ飲んだ。こういうのを、なんていったらいいのだろうと思う。何かが悲しくて、何かを喪失した、それらを混ぜこぜにした気分というのは、日本語だと、なんと形容されるのだろうか。あのときの、まだ発光していたときのこちは、もういま、この地球にはひとかけらもなくなってしまったのかもしれないという、妙な安堵感と寂しさが、一つずつパズルピースみたいになって、それがうまく心にはまらなくて、むず痒くてたまらない。それは、なんと言ったら。

(紗倉まな『赤い波 赤い花』より)

言葉にした瞬間に失われてしまうような微妙な感情、喪失の悲しみや痛みやほんの少しの苦味が、ホットバタード・ラムを飲む時にじゃりじゃりとすり潰す砂糖の甘みと一緒に、すっと胸に染み込んでくる。

『赤い波 赤い花』は、涼しい空気が感傷を誘う季節の夜、あったかいカクテルを飲みながら読みたくなる、そんな小説。

小説『凹凸』

『赤い波 赤い花』がとても良かったので、その前に発売されていた長編小説『凹凸(読み:おうとつ)』を慌てて買い求め、読んでみた。『凹凸』は、紗倉まなにとって初めての長編小説。これが、かなり素晴らしかった。あらすじは以下の通り。

結婚13年目で待望の第一子・栞が生まれた日から、その夫婦は男女の関係を断った。 やがて夫の正幸と決別することを選んだ絹子は、栞を守るため母親としての自分を頑ななまでに貫こうとする。 しかし、絹子のもとを離れ24歳になった栞は、〈あの日〉の出来事に縛られ続け、 恋人の智嗣と実の父親である正幸を重ね合わせている自分に気が付いてしまう。 家族であり、女同士でもある、母と娘。 小説デビュー作『最低。』で若い女性から圧倒的な支持を集めた著者が実体験を基につづった、母子二代にわたる性と愛の物語。

(ダ・ヴィンチニュース、紗倉まな『凹凸』特設サイトより)

こちらから試し読みもできる。

「性と愛の物語」とあるが、性描写は少ない。「愛と悲しみ」「愛と孤独」といったフレーズの方が似合う気がする。

書き出しの部分を書き写してみる。

あなたから、かぎ慣れない匂いがした。

それは得体のしれない女のもので、いつしか突き放される日が来るのだという気配を感じ、そして十四歳の夏の夜、わたしはついに”失恋”した。

「あなた」とは誰で、”失恋”とは何を意味するのか。

このたった二行の中に、『凹凸』という小説で示される小説技巧の前触れがある。

紗倉まなには文体がある

紗倉まな『凹凸』が面白い小説だということは何度繰り返し言っても言い過ぎではないと思うが、ここでは技術的な2つの面から作品を見てみたい。

まずは文体。

昨今、芸能人や有名人に小説を書かせて本にすることが業界ではちょっとしたブームになっているらしく、小説家になることのハードルが年々低くなっている気がするが、そうした低いハードルのもとに生まれた自称小説家は、当然ながら、文章がうまくない。構造やアイディアは編集者と力を合わせてなんとかそれらしくできるが、文章のうまさ自体は自力でブラッシュアップしなければならないし、文体というものは、作家自身が発見し磨かなければならないものだ。

紗倉まなは、文章がうまい。そして紗倉まなには文体がある。

筆者の読解力不足のせいで『最低。』の時には気付かなかったが、『凹凸』と『赤い波 赤い花』には、明らかに紗倉まなの文体がある。それは、ちょっと文章がうまい程度の素人には書けない文章、つまり小説家の文章だ。

個人的な好みかもしれないが、筆者は、文体がない作家の小説には読む価値がないと思っている。なぜなら、文体がない小説の多くは、それが小説である必然性がないからだ。文章でしか表現できないことがないのなら、わざわざ小説のようにまわりくどい表現形式を選ぶ意味がない。

そうした観点で言えば、紗倉まなの小説には、間違いなく読む価値がある。

少し長いが、紗倉まなの文体を感じることができる部分を二箇所、引用する。

生きるのは日常を繰り返し続けることだ。しかし、死の一瞬を思いついてから鋼板を身体の上に落とすギリギリまで、その迫りくる真四角が視界をすべて覆って地面とぴったりくっつくその瞬間を待ち望み、じっと堪え、その間にもひしと死に向き合い、自分がばらばらになる姿をずっと思い描き続けることと、実際に死ぬことは、違うのではないだろうか。死、その一瞬に至るまでは、どうしたって揺らぐものだとわたしは思っていた。それが辰夫にはなし得たのだ。こなしてしまったのだ。生死の一線を鋼板といっしょに越えたのだ。そうして考えていると、どれだけ苦しくて死にたいと思うことがあっても揺らぎ続け生きている今の自分のほうが、まるで死んでいるようにすら感じる。

(紗倉まな『凹凸』p32より)

スマホのメモに何か打ち込もうとしてはーーそれはあなたへの思いだったのだけれどーーわたしはその大抵が言語化できないことに失望して、音楽をかけては消してを繰り返しているうちに、目を腫らしながらことんと頭を枕にうずめ、朝を迎えるのだった。朝は平等だった。毎日やってきて、雲と一緒にうっすらと溶けるように夜が消えていくのだった。だからわたしは、朝がとても苦手だった。何もかも、なかったことにするようなその清々しさが。

(紗倉まな『凹凸』p61より)

複数人称小説としての『凹凸』

次に、複数人称小説として面に注目してみる。

『凹凸』は一人称で語られる小説だが(「わたしは〜」という自分視点のこと)、プロローグと5つに分けられた章ごとに語り手が入れ替わる。つまり、「わたし」とは、ある章では栞のことだったり、別の章では絹子のことだったりする。

そして、「わたし」が入れ替わるということは、「わたし」が呼ぶ「あなた」という人物も入れ替わるということだ。

このことが、気の早い読者を多少混乱させる。あれ、この「あなた」って誰のことだっけ、なんて思いながら前のページに戻ることもあるかもしれない。

しかし、この人称の入れ替えこそが『凹凸』の最大の魅力のひとつでもある。

読み進めるうち、「あなた」と呼ばれる人物が、「わたし」の心の中で重なり合っていることに気付く。そのことが、2人の「わたし」の本質的な結びつきをより際立たせ、宿命を感じさせる。宿命という言葉は悲しい文脈で使われることが多いが、『凹凸』もまた悲しく重いテーマを扱った小説であり、その表現方法として論理的にこの「人称の入れ替え」が使われている。技術を感じる。

さらに第5章に至っては、すべてを知りうる謎の語り手が登場し、栞や智嗣を「お前」「君」と呼び始め、ある種の二人称小説の様相を帯び始める。やがて、語り手の正体が明らかになるわけだが……、このあたりの丁寧な手つきは新人作家のものではない。これも技術を感じる。

二人称小説は、書くのが非常に難しい。これまで何人もの作家が二人称に挑戦したが、ほとんどが失敗に終わり、名作として残っているものは数えるほどしかない。いずれも二人称である必然性という壁に当たり、多くの場合、単に固有名詞を「あなた」や「君」に置き換えただけになってしまう。

しかし、『凹凸』はその壁を軽々乗り越え、惚れ惚れする文章技術で読者を運び、圧倒的虚無とでもいうべきラストへ導く。

読後感は重く、深くて黒い。『赤い波 赤い花』が暗さと明るさを行き来するカラフルな小説だったのに対し、『凹凸』は、深淵に引き込まれるような小説だ。ある面では希望こそあれ、第5章のカラクリがもたらす重さは凄まじい。

「最低。」よりも「凹凸」の方がどうしても読みにくい(視点の切り替えや、孤独を咀嚼した表現はそう言われやすかった)ことは理解しつつ、それでも、我が身の細胞全てを震わせ、血肉を削ぎ落とすような喪失体験ができたのは間違いなく「凹凸」だった。この子が誰かに愛されればと願ってしまうエゴ。

— 紗倉まな (@sakuramanaTeee) 2017年8月18日

書くことの切実さと、社会との接続

紗倉まなの小説(特に『凹凸』)には、その物語が書かれた必然性のようなものがある。これを書かずには死ねないとでもいうような切実さがある。

才能のある人間が魂を削って何かを表現した時、それは必ず誰かの心を打つ。紗倉まなの小説を読んで、「明日も一日生きよう」と思う人はたくさんいるのではないか。

また、紗倉まなの小説には社会との接続がある。社会と断絶した無人島のような場所で書かれた作品ではなく、社会の真ん中で書かれた作品だ。このことが、決してわかりやすくも明るくもない作品にポップさを与えているのだと思う。

(誤解のないように一応付け加えておくが、書くという行為自体は、無人島で穴を掘るような、純粋に孤独な行為である)

ということで、嬉しい情報解禁part2はこちらです。3/18(土)に新作長編小説「凹凸(おうとつ)」を出版いたします。父性とはなにか、それと対極する母性とはなにか、わたしなりに考えた結果このような形でまとまりました。魂を込めて書きました。だれかの心の灯火になれれば幸いです。ぜひ。 pic.twitter.com/MseNWroQKv

— 紗倉まな (@sakuramanaTeee) 2017年2月28日

とは言え、小説家としての紗倉まなはまだ発展途上にいるのだろう。『最低。』から『凹凸』への技術的な飛躍がそれを感じさせる。一作目から二作目にかけてこれほど成長するのなら、今後はどれほどの大作を書いてしまうのだろうか……。

作品情報

・小説『最低。』

AV出演歴のある母親を憎む少女、あやこ。家族に黙って活動を続ける人気AV女優、彩乃。愛する男とともに上京したススキノの女、桃子。夫のAVを見て出演を決意した専業主婦、美穂―。4人の女優を巡る連作短編小説。現役人気AV女優、紗倉まなの小説デビュー作。

(Amazonより抜粋)

・小説『凹凸』

結婚13年目で待望の娘・栞が生まれた一家に、ある異変が起きていた。“あの日”を境に夫と決別した絹子は、娘を守ろうと母親としての自分を貫こうとする。しかし、24歳になった栞は“ある日”の出来事に縛られ続け、恋人の智嗣に父親の姿を重ねている自分に気付く…。家族であり、女同士でもある母と娘、二代にわたる性と愛の物語。

(Amazonより抜粋)

・映画『最低』

監督:瀬々敬久

原作:紗倉まな

脚本:小川智子、瀬々敬久

出演:森口彩乃、佐々木心音、山田愛奈、忍成修吾、森岡龍、斉藤陽一郎、江口のりこ、渡辺真起子、根岸季衣、高岡早紀

主題歌:泉まくら『ふちどり』

2017年11月25日(土)より、角川シネマ新宿ほか全国で公開。

紗倉まなTwitter

紗倉まなInstagram

紗倉まなYouTube『まなてぃーちゃんねる』

紗倉まな『凹凸』特設サイト

映画『最低。』オフィシャルサイト

映画『最低。』オフィシャルTwitter

Text_Sotaro Yamada

SHARE

Written by

山田宗太朗

山田宗太朗